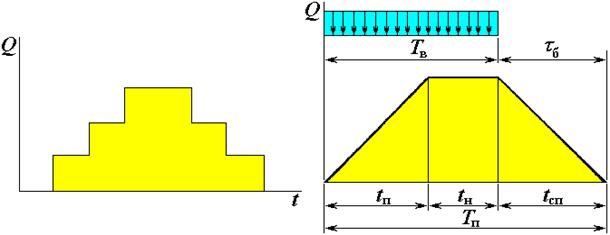

Тема 4.3. удельная энергия сечения и критическая глубина

• В случае неравномерного установившегося движения жидкости в открытом канале средняя скорость V и глубина h потока изменяются вдоль движения, но не изменяются в любом сечении со временем.

• Удельная энергия сечения – это удельная энергия относительно плоскости сравнения, проведенной через наиболее низкую точку сечения:

. (4.3.1)

. (4.3.1)

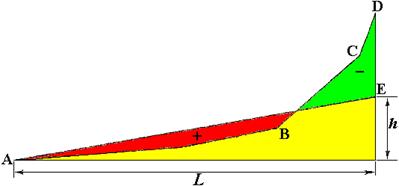

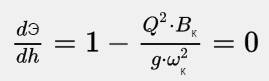

• Критическая глубина hcr – это глубина, при которой удельная энергия Θ сечения достигает минимального значения (рис. 4.3.1). При этом

, (4.3.2)

, (4.3.2)

где  ,

,  – соответственно площадь сечения и ширина потока поверху при

– соответственно площадь сечения и ширина потока поверху при  . Критическую глубину находят подбором. Вначале вычисляем значение

. Критическую глубину находят подбором. Вначале вычисляем значение  . Затем для трёх значений h находим значения

. Затем для трёх значений h находим значения  . Наносим полученные значения на график зависимость

. Наносим полученные значения на график зависимость  от h (рис. 4.3.2) и соединяем полученные точки плавной кривой. На пересечении этой кривой с прямой

от h (рис. 4.3.2) и соединяем полученные точки плавной кривой. На пересечении этой кривой с прямой  получаем значение критической глубины hcr.

получаем значение критической глубины hcr.

• Для русла прямоугольного сечения  . Критическая глубина для русла прямоугольного сечения

. Критическая глубина для русла прямоугольного сечения

. (4.3.3)

. (4.3.3)

• Для трапецеидального сечения можно найти значение вспомогательной функции

. (4.3.4)

. (4.3.4)

Потом по этому значению находят из графика рис. 4.3.3 вспомогательный параметр  , по которому вычисляют критическую глубину:

, по которому вычисляют критическую глубину:

. (4.3.5)

. (4.3.5)

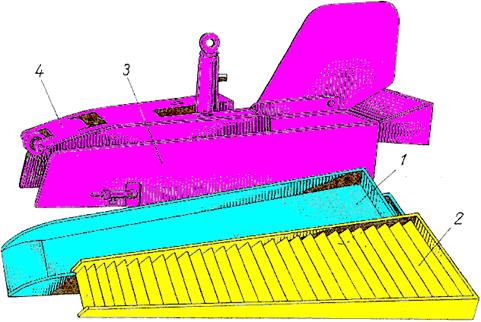

Пример 4.3.1. Найти критическую глубину hcr, если ширина канала по дну b = 1,5 м, коэффициент заложения откосов m = 1, коэффициент шероховатости n = 0,017, расход Q = 5 м3/с.

Решение. Вычисляем критическую глубину для русла прямоугольного сечения

1,076 м.

1,076 м.

Находим вспомогательную функцию

0,717.

0,717.

Из графика рис. 4.3.3  0,55.

0,55.

Критическая глубина

0,83 м.

0,83 м.

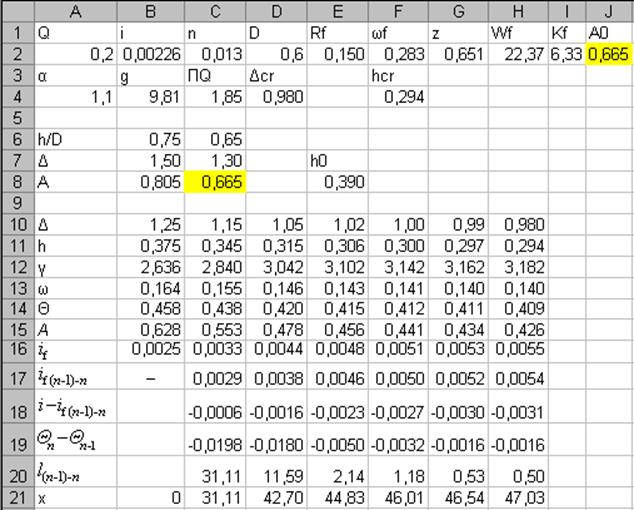

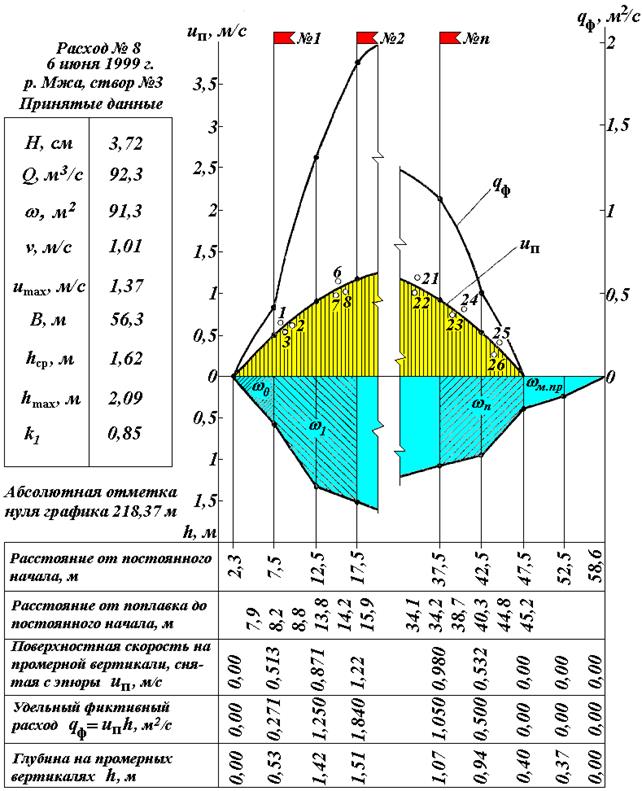

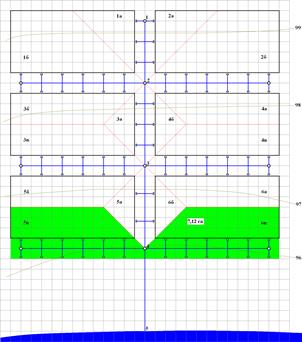

Решение той же задачи методом подбора в MS Excel показано на рис. 4.3.4. Получено значение hcr = 0,879 м.

• Для русел треугольного сечения B = 2mh, ω = mh2. Критическая глубина для русел треугольного сечения

. (4.3.6)

. (4.3.6)

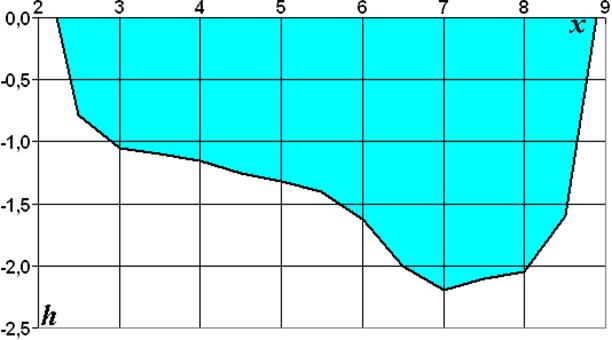

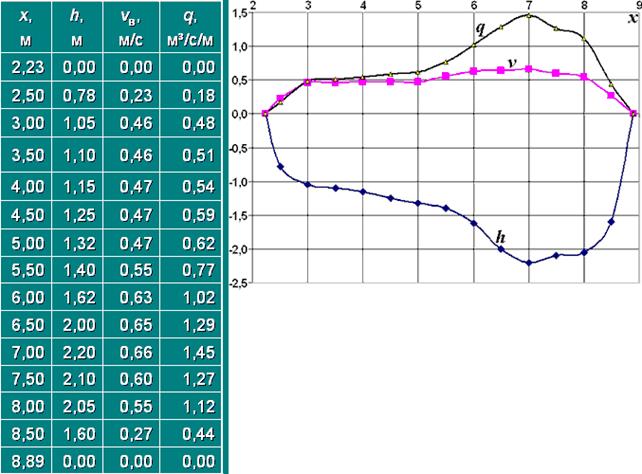

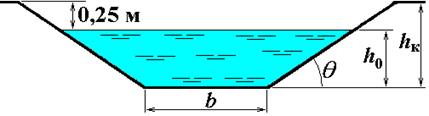

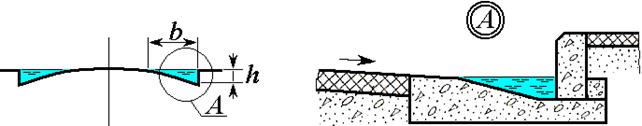

Пример 4.3.2. Построить график удельной энергии сечения и определить состояние потока (рис. 4.3.5). Расход Q = 0,8 м3/с, нормальная глубина h0 = 0,4 м, коэффициенты заложения откосов m1 = 1,0, m2 = 1,5, ширина русла по дну b = 0.

Решение. Средний коэффициент заложения откосов

m = (m1 m2)/2 = 1,25.

Критическая глубина

0,616 м.

0,616 м.

Поток бурный, так как h0 < hcr.

Решение примера 4.3.2 в MS Excel приведено на рис. 4.3.6.

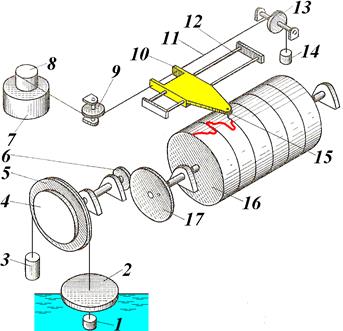

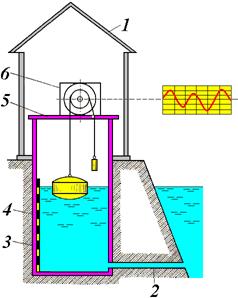

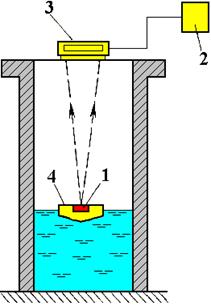

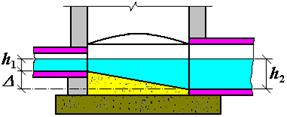

• Для безнапорных труб круглого сечения рассчитывают расходный параметр

. (4.3.7)

. (4.3.7)

Потом по этому значению находят из графика рис. 4.3.7 значение  и вычисляют критическую глубину:

и вычисляют критическую глубину:

. (4.3.8)

. (4.3.8)

• При вычислениях с использованием MSExcel

при

при  ; (4.3.9а)

; (4.3.9а)

при

при  . (4.3.9б)

. (4.3.9б)

Пример 4.3.3. Найти нормальное и критическое наполнение для трубы дождевой канализации диаметром D = 600 мм при расчётном расходе Q = 430 л/с и уклоне земли i = 0,0085.

Решение. Коэффициент шероховатости канализационных труб n = 0,013.

Гидравлический радиус при наполнении доверху

0,15 м,

0,15 м,

площадь живого сечения

0,283 м2,

0,283 м2,

показатель степени в формуле скоростной характеристики

0,65,

0,65,

скоростная характеристика при наполнении доверху

22,4 м/с,

22,4 м/с,

расходная характеристика при наполнении доверху

6,33 м3/с,

6,33 м3/с,

относительная расходная характеристика

0,737.

0,737.

Из графика “рыбка” (рис. 4.2.2) нормальное наполнение  1,40.

1,40.

Расходный параметр

Из графика рис. 4.3.8 находим критическое наполнение

.

.

Состояние потока спокойное, так как нормальное наполнение  1,40 больше критического

1,40 больше критического  .

.

0,3·1,25 = 0,375 м.

0,3·1,25 = 0,375 м.

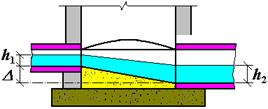

• Критическую глубину для русла трапецеидального сечения рассчитать проще, чем нормальную. Поэтому иногда целесообразно находить нормальную глубину с помощью показательного закона.

• Показательный закон: для двух произвольных значений глубин  и

и  и соответствующих расходных характеристик K1 и K2 имеет вид:

и соответствующих расходных характеристик K1 и K2 имеет вид:

, (4.3.10)

, (4.3.10)

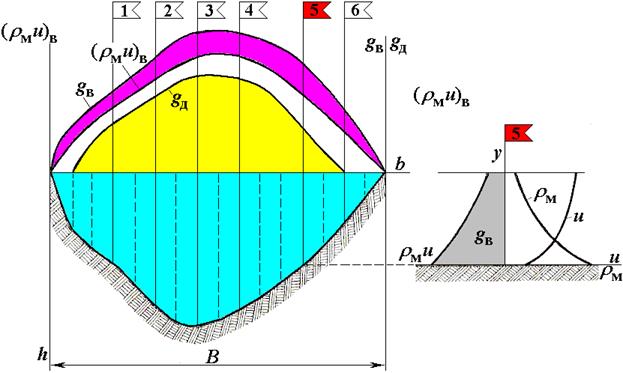

где x – гидравлический показатель русла, значения которого для трапецеидального и круглого сечений приведены на графике рис. 4.3.8. Для треугольных русел x = 5,4.

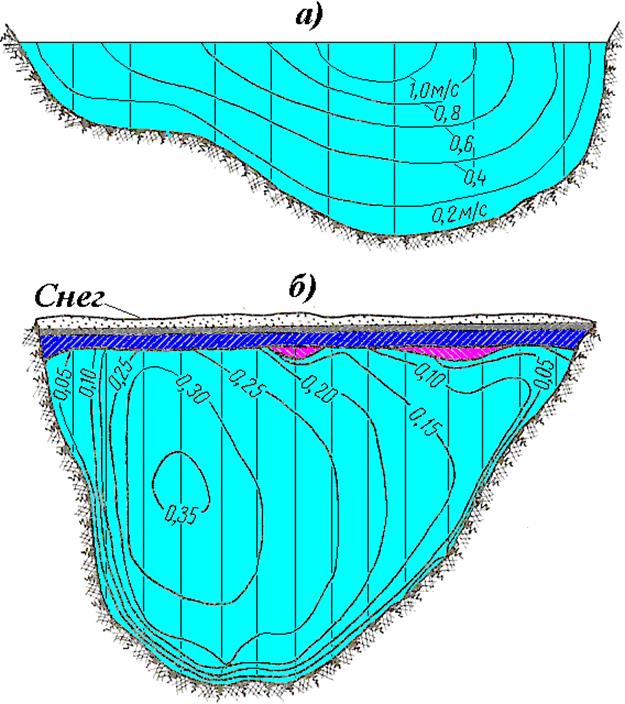

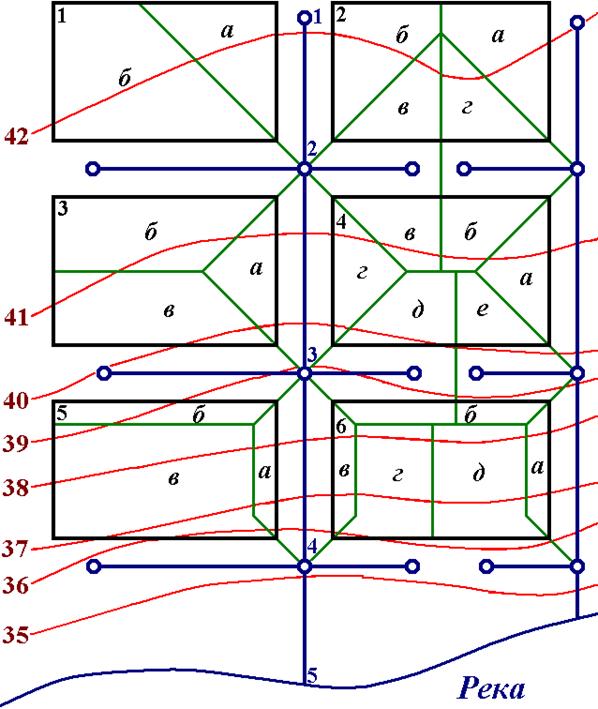

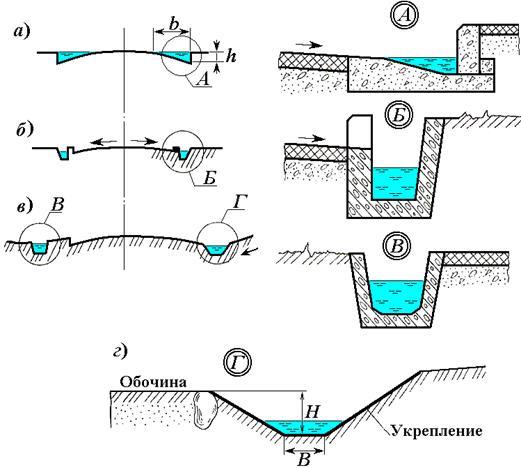

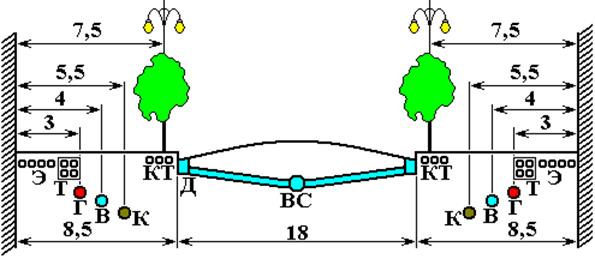

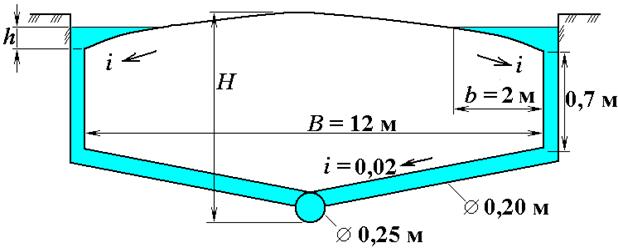

• Как это можно видеть на рис. 4.3.8, в каналах замкнутого сечения гидравлический показатель русла существенно изменяется уже при сравнительно небольших заполнениях. Это же касается и каналов сложенного профиля (рис. 4.3.9). Поэтому для таких каналов показательный закон при расчётах не применяется.

Пример 4.3.4. Рассчитать нормальную глубину в водоотводной канаве, если расход Q = 1,0 м3/с, коэффициент заложения откосов m = 0, ширина русла по дну b = 1 м, уклон дна ступени i = 0,0033, коэффициент шероховатости n = 0,017.

Решение. Критическая глубина для канала прямоугольного сечения

0,48 м.

0,48 м.

Площадь живого сечения  0,48 м2.

0,48 м2.

Смоченный периметр  1,96 м.

1,96 м.

Гидравлический радиус R = ω/χ = 0,48/1,96 = 0,245 м.

Показатель степени в формуле скоростной характеристики

.

.

Скоростная характеристика

22,4 м/с.

22,4 м/с.

Расходная характеристика для критической глубины

10,8 м3/с.

10,8 м3/с.

По значениям m = 0 и hcr/b = 0,48/1 = 0,48 из графика рис. 4.3.9 находим гидравлический показатель русла x = 2,7.

Расходная характеристика для сечения с нормальной глубиной

17,4 м3/с.

17,4 м3/с.

Нормальная глубина

0,683 м.

0,683 м.

Решение той же задачи методом подбора с использованием MS Excel показано на рис. 4.3.10. Получаем h0 = 0,69 м.

• Состояние потока (бурное или спокойное) можно определить, вычислив параметр кинетичности

. (4.3.11)

. (4.3.11)

Поток бурный, если  (тогда

(тогда  ), и спокойный, если

), и спокойный, если  (тогда

(тогда  ).

).

• В случае прямоугольного сечения параметр кинетичности называется числом Фруда, которое представляет собой отношение удвоенной удельной кинетической энергии к удельной потенциальной энергии (глубине) в данном сечении:

. (4.3.12)

. (4.3.12)

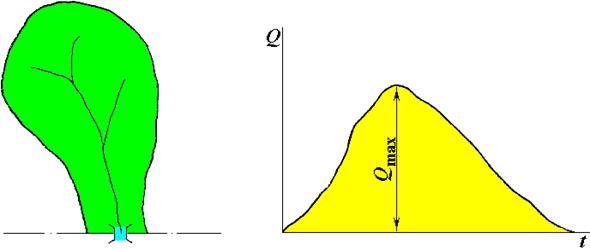

• Если изменять уклон i, критическая глубина  остается постоянной, а нормальная глубина, изменяясь, может при некотором значении уклона равняться критической. Критический уклон

остается постоянной, а нормальная глубина, изменяясь, может при некотором значении уклона равняться критической. Критический уклон  – это такой уклон, при котором критическая глубина равняется нормальной (

– это такой уклон, при котором критическая глубина равняется нормальной (  ):

):

, (4.3.11)

, (4.3.11)

где  и

и  – расходные характеристики соответственно для нормальной и критической глубины.

– расходные характеристики соответственно для нормальной и критической глубины.

• Критический уклон для потока в круглых безнапорных трубах

, (4.3.12)

, (4.3.12)

где  – относительная расходная характеристика при критическом наполнении;

– относительная расходная характеристика при критическом наполнении;  – относительная расходная характеристика при наполнении, которое соответствует равномерному движению (по графику “рыбка”, рис. 4.2.2) соответственно при

– относительная расходная характеристика при наполнении, которое соответствует равномерному движению (по графику “рыбка”, рис. 4.2.2) соответственно при  и

и  ).

).

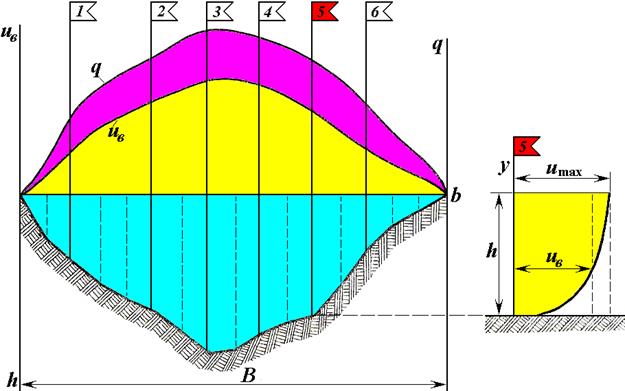

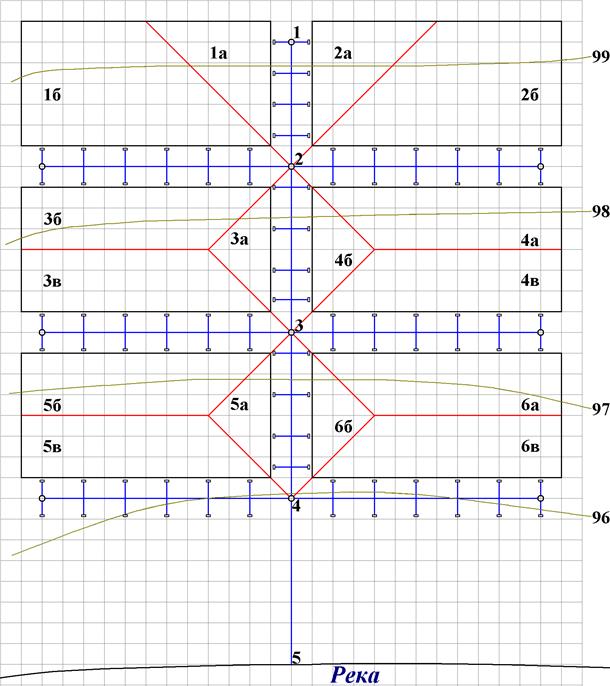

Рис. 4.3.11. Схема расчёта критической и нормальной глубин.

§

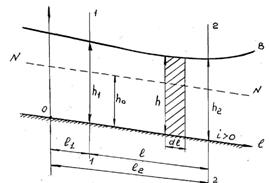

• Основное дифференциальное уравнение установившегося неравномерного движения жидкости в открытых руслах:

, (4.4.1)

, (4.4.1)

где  – уклон дна русла (он положителен в случае уменьшения отметок дна),

– уклон дна русла (он положителен в случае уменьшения отметок дна),  – уклон трения, т.е. потери энергии сечения по длине, отнесенные к единице длины (частный случай гидравлического уклона J). Энергия сечения возрастает за счёт уменьшающейся потенциальной энергии гравитационного поля и уменьшается вследствие потерь энергии на преодоление сил трения.

– уклон трения, т.е. потери энергии сечения по длине, отнесенные к единице длины (частный случай гидравлического уклона J). Энергия сечения возрастает за счёт уменьшающейся потенциальной энергии гравитационного поля и уменьшается вследствие потерь энергии на преодоление сил трения.

• В случае равномерного движения  и поэтому

и поэтому

, (4.4.2)

, (4.4.2)

в случае неравномерного

. (4.4.3)

. (4.4.3)

• Основное дифференциальное уравнение плавноизменяющегося движения жидкости в открытых призматических руслах с прямым уклоном дна (i > 0):

, (4.4.4)

, (4.4.4)

где K0 и K – расходные характеристики, Πk – параметр кинетичности.

• Основное дифференциальное уравнение плавноизменяющегося движения жидкости в открытых призматических руслах с нулевым или обратным уклоном дна (i ≤ 0):

. (4.4.5)

. (4.4.5)

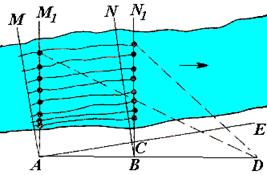

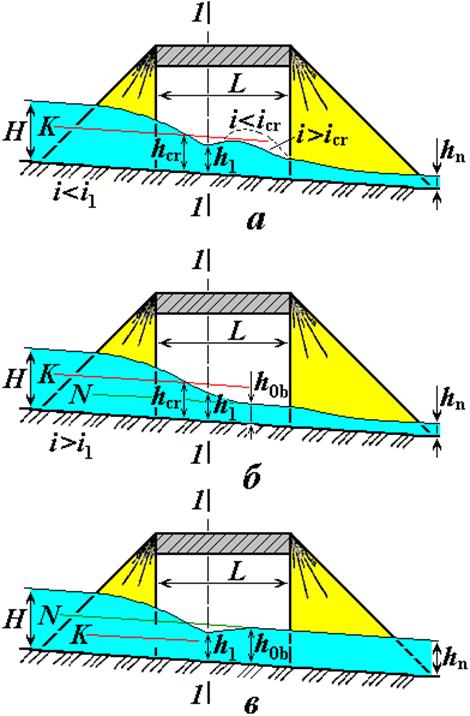

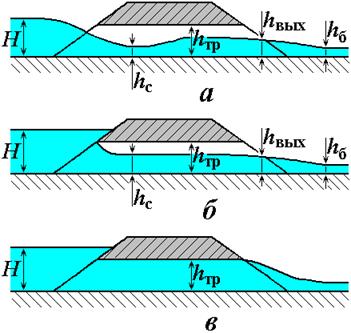

• В случае неравномерного движения воды в открытых руслах кривые свободной поверхности могут приближаться к линии нормальных глубин O – O (если i > 0), или к линии критических глубин K – K, которые для призматического русла остаются неизменными (рис. 4.4.1).

• Если глубина неравномерного движения приближается к нормальной (h → h0), то (K → K0) и в соответствии с уравнением (4.4.4):

.

.

Это означает, что глубина стремится к постоянной величине, т. е. кривая свободной поверхности асимптотически приближается к линии нормальных глубин.

• Если глубина неравномерного движения приближается к критической (h → hcr), то (Πk→ 1) и в соответствии с уравнением (4.4.4):

.

.

Кривые свободной поверхности подходят круто, почти под прямым углом к линии критических глубин.

• Если уклон дна равняется критическому (  ) при

) при  , как это показано на рис. 4.4.1c, то и числитель, и знаменатель выражения (4.4.4) стремятся к нулю. Имеем неопределённость, поскольку кривая свободной поверхности не может подходить асимптотически к линии нормальных глубин и вместе с тем пересекать ее под прямым углом. На практике кривая свободной поверхности асимптотически приближается к линии нормальных глубин.

, как это показано на рис. 4.4.1c, то и числитель, и знаменатель выражения (4.4.4) стремятся к нулю. Имеем неопределённость, поскольку кривая свободной поверхности не может подходить асимптотически к линии нормальных глубин и вместе с тем пересекать ее под прямым углом. На практике кривая свободной поверхности асимптотически приближается к линии нормальных глубин.

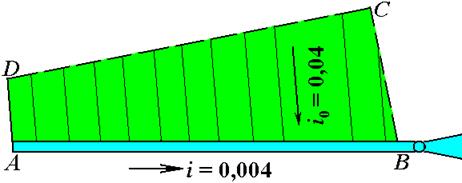

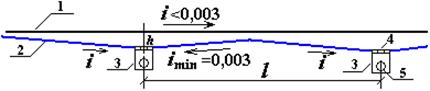

• Построение кривых свободной поверхности в открытых руслах. Предварительно следует найти уклон, нормальную и критическую глубину, и, воспользовавшись рис. 4.4.1, установить форму кривой свободной поверхности. Так при i > 0 и  согласно рис. 4.4.1a имеем выпуклую кривую спада, которая от линии нормальных глубин отходит асимптотически, а к линии критических глубин подходит круто. Такая кривая может устанавливаться перед возрастанием уклона дна русла от

согласно рис. 4.4.1a имеем выпуклую кривую спада, которая от линии нормальных глубин отходит асимптотически, а к линии критических глубин подходит круто. Такая кривая может устанавливаться перед возрастанием уклона дна русла от  до

до  . Если же i = 0 и

. Если же i = 0 и  , то согласно рис. 4.4.1e устанавливается вогнутая кривая подпора, которая начинается от какой-то малой глубины и круто подходит к линии критических глубин. Такая кривая устанавливается при истечении воды из-под щита.

, то согласно рис. 4.4.1e устанавливается вогнутая кривая подпора, которая начинается от какой-то малой глубины и круто подходит к линии критических глубин. Такая кривая устанавливается при истечении воды из-под щита.

• За исходное берут сечение, в котором глубина известна. Таким может быть сечение перед сооружением (плотиной например) или после нее в русле, или сечение, в котором изменяется уклон дна русла. За исходное нельзя брать сечение с нормальной глубиной, поскольку кривая свободной поверхности асимптотически приближается к линии нормальных глубин лишь на бесконечности.

• Итак, прежде всего надо найти критическую и нормальную глубины.

Пример 4.4.1. Рассчитать кривую спада в водоотводной канаве с перепадом, если расход Q = 1,0 м3/с, коэффициент заложения откосов m = 0, ширина русла по дну b = 1 м, уклон дна ступени i = 0,0033, коэффициент шероховатости n = 0,017, нормальная глубина h0 = 0,69 м.

Решение. Находим критическую глубину для прямоугольного сечения  0,48 м. Поскольку

0,48 м. Поскольку  , то согласно рис. 4.4.1a имеем выпуклую кривую спада, которая от линии нормальных глубин отходит асимптотически, а к линии критических глубин подходит круто (рис. 4.4.2).

, то согласно рис. 4.4.1a имеем выпуклую кривую спада, которая от линии нормальных глубин отходит асимптотически, а к линии критических глубин подходит круто (рис. 4.4.2).

Экспериментальные исследования показывают, что критическая глубина hcr устанавливается на некотором расстоянии от стенки перепада. Поэтому за начальную глубину принимаем hb = hcr = 0,48 м, а за конечную he = h0 = 0,69 м. Назначаем расчетные сечения с глубинами h1 = 0,48 м, h2 = 0,52 м, h3 = 0,58 м, h4 = 0,52 м, h5 = 0,69 м.

Выполним расчеты методом Чарномского с использованием табличного процесса MS Excel. Результаты расчётов показаны на рис. 4.4.3.

Для указанных сечений определяем основные гидравлические элементы:

площадь сечения  ;

;

смоченный периметр  ;

;

гидравлический радиус  ;

;

показатель степени в формуле скоростной характеристики

;

;

расходную характеристику  ;

;

удельную энергию сечения  ;

;

уклон трения  .

.

Среднее значение уклона трения между соседними сечениями  . Расстояние между соседними сечениями

. Расстояние между соседними сечениями

.

.

График, построенный в MS Excel, показан на рис. 4.4.4.

Пример 4.4.2. Построить кривую подпора в канале трапецеидального сечения, перегороженного щитом и истечением из-под щита, если расход Q = 1,0 м3/с; ширина русла по дну b = 0,5 м; коэффициент заложения откосов m = 1,5; коэффициент шероховатости n = 0,025; уклон дна канала i = 0,009; нормальная глубина h0 = 0,52 м; критическая глубина hcr = 0,49 м; уровень воды перед щитом H = 1 м.

Решение. Решение примера методом Чарномского с использованием табличного процессора MS Excel показано на рис. 4.4.5.

Пример 4.4.3. Найти нормальное и критическое наполнение для трубы дождевой канализации диаметром D = 600 мм при расчётном расходе Q = 430 л/с и уклоне земли i = 0,0085.

Решение. Коэффициент шероховатости канализационных труб n = 0,013.

Гидравлический радиус при наполнении доверху

0,15 м,

0,15 м,

площадь живого сечения

0,283 м2,

0,283 м2,

показатель степени в формуле скоростной характеристики

0,65,

0,65,

скоростная характеристика при наполнении доверху

22,4 м/с,

22,4 м/с,

расходная характеристика при наполнении доверху

6,33 м3/с,

6,33 м3/с,

относительная расходная характеристика

0,737.

0,737.

Из графика “рыбка” (рис. 4.2.2) нормальное наполнение  1,40.

1,40.

Расходный параметр

Из графика рис. 4.3.8 находим критическое наполнение

.

.

Критическая глубина

0,3·1,25 = 0,375 м.

0,3·1,25 = 0,375 м.

Расход

0,484 м3/с.

0,484 м3/с.

Скорость

2,02 м/с.

2,02 м/с.

Решение задачи методом Чарномского с использованием табличного процессора MS Excel показано на рис. 4.4.7.

Кривая спада, построенная в MS Excel, показана на рис. 4.4.8.

|

| Содержимое ячеек: E2 =D2/4 F2 =СТЕПЕНЬ(E2;G2)/C2 G2 =0,37 2,5*КОРЕНЬ(C2)-0,75*(КОРЕНЬ(C2)-0,1)*КОРЕНЬ(E2) H2 =СТЕПЕНЬ(E2;G2)/C2 I2 =H2*F2 J2 =A2/I2/КОРЕНЬ(B2) C4 =A4*A2*A2/B4/СТЕПЕНЬ(D2/2;5) D4 =ЕСЛИ(C4>2;2-1,038*EXP(-0,0725*C4);0,837*СТЕПЕНЬ(C4;0,257)) F4 =D4*D2/2 B7 =B6*2 B8 =-0,05*СТЕПЕНЬ(B7;4)-0,03746*СТЕПЕНЬ(B7;3) 0,5216*СТЕПЕНЬ(B7;2) 0,00697*B7 E8 =C7*D2/2 H10 =D4 B11 =B10*$D2/2 B12 =2*ACOS(1-2*($D2-B11)/$D2) B13 =(2*ПИ()-B12)*$D2*$D2/8 B14 =B11 $A4*СТЕПЕНЬ($A2/B13;2)/2/$B4 B15 =-0,05*СТЕПЕНЬ(B10;4)-0,03746*СТЕПЕНЬ(B10;3) 0,5216*СТЕПЕНЬ(B10;2) 0,00697*B10 B16 =СТЕПЕНЬ($A2/B15/$I2;2) C17 =(B16 C16)/2 C18 =$B2-C17 C19 =C14-B14 C20 =C19/C18 C21 =B21 C20 |

| Рис. 4.4.7. Решение примера 4.4.3 в MS Excel. |

Рис. 4.4.9. Схема построения кривых свободной поверхности в открытых руслах способом Чарномского.

§

• Гидравлический прыжок – это резкий скачкообразный переход от бурного состояния к спокойному, т.е. переход от глубин, меньших критической, к глубинам, большим критической. Глубины перед прыжком  и после него

и после него  называются взаимными или сопряженными. В зависимости от соотношения взаимных глубин прыжок бывает совершенным (рис. 4.5.1а) или волнистым (рис. 4.5.1б).

называются взаимными или сопряженными. В зависимости от соотношения взаимных глубин прыжок бывает совершенным (рис. 4.5.1а) или волнистым (рис. 4.5.1б).

• Совершенный гидравлический прыжок – это прыжок, в котором над основной транзитной струей образуется участок с водоворотным движением (поверхностный валец).

• В руслах прямоугольного сечения совершенный прыжок образуется, если число Фруда  , или если отношение взаимных глубин

, или если отношение взаимных глубин  . При этом вторая глубина

. При этом вторая глубина  берется на некотором расстоянии от водоворота, в сечении, где заканчивается повышение глубин.

берется на некотором расстоянии от водоворота, в сечении, где заканчивается повышение глубин.

• Импульс жидкости, проходящей за единицу времени через сечение потока,

, (4.5.1)

, (4.5.1)

где  – корректив импульса (коэффициент Буссинеска), учитывающий неравномерность распределения скоростей по сечению (

– корректив импульса (коэффициент Буссинеска), учитывающий неравномерность распределения скоростей по сечению (  ).

).

• Согласно основному закону динамики изменение импульса жидкости между сечениями 1–1 и 2–2 (рис. 4.5.2) за единицу времени  равняется равнодействующей силе, – в данном случае силе гидростатического давления

равняется равнодействующей силе, – в данном случае силе гидростатического давления  , где y – глубина погружения центра тяжести сечения. Таким образом

, где y – глубина погружения центра тяжести сечения. Таким образом  . Отсюда получаем основное уравнение гидравлического прыжка:

. Отсюда получаем основное уравнение гидравлического прыжка:

;

;  , (4.5.2)

, (4.5.2)

где  – прыжковая функция:

– прыжковая функция:

. (4.5.3)

. (4.5.3)

• Прыжковые функции сопряженных глубин равны между собой.

• Приравняв производную прыжковой функции  нулю, после ряда преобразований получаем условие минимума прыжковой функции:

нулю, после ряда преобразований получаем условие минимума прыжковой функции:

. (4.5.4)

. (4.5.4)

Это уравнение отличается от уравнения (3.2) для определения критической глубины тем, что в одном стоит корректив импульса  , а в другом корректив кинетической энергии

, а в другом корректив кинетической энергии  . Поскольку

. Поскольку  , можно считать, что минимум прыжковой функции соответствует минимуму удельной энергии сечения (рис. 4.5.3), т.е. критической глубине.

, можно считать, что минимум прыжковой функции соответствует минимуму удельной энергии сечения (рис. 4.5.3), т.е. критической глубине.

• График рис. 4.5.3 дает возможность объяснить причину резкого увеличения глубин в гидравлическом прыжке. В самом деле, если глубины будут повышаться постепенно, как при плавноизменяющемся движении, то в соответствии с ними постепенно будет изменяться и удельная энергия сечения. Сначала она будет уменьшаться от Θ1 до Θmin, а потом будет увеличиваться от Θmin до Θ1, но это противоречит закону сохранения энергии.

• Для гидравлического прыжка в руслах трапецеидального сечения относительные взаимные глубины  и

и  находят по графику Рахманова (рис. 4.5.4) при одинаковых значениях прыжковой функции

находят по графику Рахманова (рис. 4.5.4) при одинаковых значениях прыжковой функции  и параметра

и параметра  . Приближенно при

. Приближенно при  взаимные глубины в руслах трапецеидального сечения можно определить по эмпирическим формулам Рахманова:

взаимные глубины в руслах трапецеидального сечения можно определить по эмпирическим формулам Рахманова:

, (4.5.5)

, (4.5.5)

. (4.5.6)

. (4.5.6)

• Для прямоугольного русла

, (4.5.7)

, (4.5.7)

. (4.5.8)

. (4.5.8)

• Относительные взаимные глубины прыжка  и

и  в круглых безнапорных трубах систем водоотведения находят по графику рис. 4.5.5 при одинаковых значениях относительной прыжковой функции

в круглых безнапорных трубах систем водоотведения находят по графику рис. 4.5.5 при одинаковых значениях относительной прыжковой функции  и расходного параметра трубы

и расходного параметра трубы  .

.

• Гидравлический прыжок сопровождается потерями энергии, вызванными внутренним трением при вращении жидкости в поверхностном вальце. Если уклон дна незначителен, потери удельной энергии в прыжке (рис. 4.5.3)

. (4.5.9)

. (4.5.9)

Для русел прямоугольной формы

. (4.5.10)

. (4.5.10)

• Чем больше число Фруда  в сечении до прыжка, т.е. чем меньше глубина

в сечении до прыжка, т.е. чем меньше глубина  до прыжка, тем большей будет глубина

до прыжка, тем большей будет глубина  после прыжка и тем большими будут потери энергии в прыжке.

после прыжка и тем большими будут потери энергии в прыжке.

Пример 4.5.1. Определить потери удельной энергии в гидравлическом прыжке трапецеидального сечения, если сопряженные глубины до и после прыжка равны: h1 = 0,4 м, h2 = 0,8 м, а средние в сечениях скорости, соответствующие этим глубинам: V1 = 3,6 м/с и V2 = 1,4 м/с.

Решение. Из уравнения Бернулли потери удельной энергии между сечениями потока

0,217 м.

0,217 м.

• За длину прыжка  берут расстояние от начала вальца до сечения, где глубины становятся практически постоянными, хотя они и дальше еще немного увеличиваются (рис. 4.5.6). В русле прямоугольного сечения

берут расстояние от начала вальца до сечения, где глубины становятся практически постоянными, хотя они и дальше еще немного увеличиваются (рис. 4.5.6). В русле прямоугольного сечения

. (4.5.11)

. (4.5.11)

Если Fr1 > 10, можно пользоваться более простой формулой:

(4.5.12)

(4.5.12)

• Участок потока после прыжка, на котором переформировывается эпюра скоростей, называется послепрыжковым. Для него характерны повышенные пульсации скоростей и давлений, что создает опасность размыва. Длина послепрыжкового участка

. (4.5.13)

. (4.5.13)

• В руслах прямоугольного сечения волнистый прыжок (рис. 4.5.7) возникает, если  , что соответствует соотношению сопряженных глубин

, что соответствует соотношению сопряженных глубин  . Поверхностный валец не образовывается, а поток переходит из бурного состояния в спокойное благодаря образованию ряда волн с наибольшей глубиной

. Поверхностный валец не образовывается, а поток переходит из бурного состояния в спокойное благодаря образованию ряда волн с наибольшей глубиной  .

.

• Высота первой волны волнистого прыжка

. (4.5.14)

. (4.5.14)

• Отношение сопряженных глубин волнистого прыжка:

(при

(при  ), (4.5.15)

), (4.5.15)

(при

(при  ). (4.5.16)

). (4.5.16)

За бóльшую сопряженную глубину  волнистого прыжка принимают глубину в сечении, где волны практически затухают.

волнистого прыжка принимают глубину в сечении, где волны практически затухают.

• Гидравлический прыжок в прямоугольном сечении может использоваться как водомер. Расход

, (4.5.17)

, (4.5.17)

где  – постоянный множитель для данного русла,

– постоянный множитель для данного русла,  – среднее арифметическое значение взаимных глубин в прыжке.

– среднее арифметическое значение взаимных глубин в прыжке.

Пример 4.5.2. Определить в русле прямоугольного сечения (m = 0) глубину после прыжка h2 и его длину  , если расход Q = 1,0 м3/с, ширина русла b = 1 м, а глубина в начале прыжка

, если расход Q = 1,0 м3/с, ширина русла b = 1 м, а глубина в начале прыжка  = 0,2 м.

= 0,2 м.

Решение. Критическая глубина

0,482 м/с.

0,482 м/с.

Число Фруда

14,0.

14,0.

Так как  , то прыжок – совершенный.

, то прыжок – совершенный.

Глубина после прыжка

0,964 м.

0,964 м.

Длина прыжка

16,4 м.

16,4 м.

С использованием графика рис. 4.5.4 имеем

;

;  0,415 и

0,415 и  2,0.

2,0.

Глубина после прыжка  0,92 м.

0,92 м.

Решим ту же задачу с использованием табличного процессора Microsoft Excel (рис. 4.5.8) методом подбора из основного уравнения гидравлического прыжка  . Для прямоугольного сечения глубина погружения центра тяжести сечения

. Для прямоугольного сечения глубина погружения центра тяжести сечения  . Равенство

. Равенство  удовлетворяется при

удовлетворяется при  0,93 м.

0,93 м.

Рис. 4.5.9. Схема расчета гидравлического прыжка.

ТЕМА 4.6. Водосливы

• Водослив – это препятствие в потоке, которое стесняет его снизу и по бокам. Часть потока перед водосливом называется верхним бьефом, часть потока после водослива – нижним бьефом.

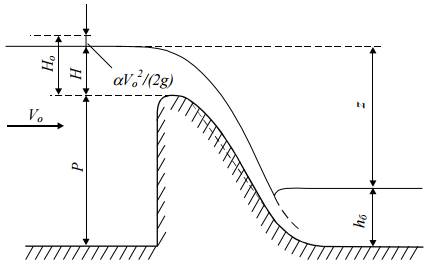

• Превышение отметки свободной поверхности в верхнем бьефе над отметкой порога водослива (рис. 4.6.1) называется геометрическим напором на водосливе H. Геометрический напор измеряется на расстоянии (3…4)H от верховой грани водослива, где снижение уровня воды перед водосливом практически несущественно.

• Напор с учетом скорости подхода V0 называется полным напором:

. (4.6.1)

. (4.6.1)

• Разность отметок свободной поверхности жидкости в верхнем и нижнем бьефах называется геометрическим перепадом на водосливе z (рис. 4.6.1). Полным перепадом на водосливе называется сумма геометрического перепада и скоростного напора перед водосливом:

. (4.6.2)

. (4.6.2)

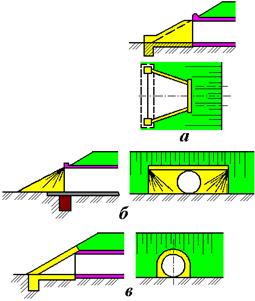

• В зависимости от толщины δ порога (водосливной стенки) различают водосливы с тонкой стенкой δ < 0,67H (рис. 4.6.2а), с широким порогом (2…3)H < δ < (8…10)H (рис. 4.6.2б), и практического профиля, к которым принадлежат водосливы с промежуточными значениями толщины стенки криволинейного (рис. 4.6.2г) или полигонального (рис. 4.6.2в) очертания.

• Водослив характеризуется также шириной отверстия водослива b, шириной русла, в котором установлен водослив B, высотой водосливной стенки со стороны верхнего бьефа Pu и нижнего бьефа Pd (в случае одинаковых отметок дна до и после водослива эта высота обозначается буквой P).

• Расход через прямоугольный водослив с тонкой стенкой

, (4.6.3)

, (4.6.3)

где коэффициент расхода ([H] = м)

. (4.6.4)

. (4.6.4)

• При протекания воды через прямой водослив с тонкой стенкой без бокового сжатия могут устанавливаться четыре разных типа струи. Свободную струю имеем в случае свободного доступа воздуха под струю (рис. 4.6.3а). При отсутствии доступа воздуха под струю, воздух, который был под ней в начале истечения, постепенно отсасывается, и под струей образуется вакуум, под действием которого высота столба жидкости под струей увеличивается, а струя прижимается к водосливной стенке, превращаясь в прижатую (рис. 4.6.3б). Если при этом выполняется условие H/P ≥ 0,4, то все пространство под струей заполнится водой и теперь она называется подтопленной (рис. 4.6.3в). В случае малых расходов и отсутствия доступа воздуха под струю наблюдается прилипшая струя (рис. 4.6.3г), которая обычно неустойчива и периодически превращается в прижатую.

• Водослив называется затопленным (рис. 4.6.1б), если глубина в нижнем бьефе hd влияет на условия протекания воды через водослив, т.е. на величину расхода Q или напора H.

• Водослив с тонкой стенкой без бокового сжатия затапливается при одновременном выполнении следующих условий:

– отметка воды в нижнем бьефе должны быть выше отметки порога водослива:

; (4.6.5)

; (4.6.5)

– относительный перепад на водосливе  должен быть меньше его критического значения:

должен быть меньше его критического значения:

. (4.6.6)

. (4.6.6)

Значение относительного критического перепада выбирают по графику рис. 4.6.4 или по формуле

. (4.6.7)

. (4.6.7)

• Расход через затопленный прямоугольный водослив с тонкой стенкой

. (4.6.8)

. (4.6.8)

Коэффициент затопления

, (4.6.9)

, (4.6.9)

где he – превышение отметки поверхности воды в нижнем бьефе над гребнем водослива, которое называется глубиной подтопления (рис. 4.6.1б):

he = hd – Pd. (4.6.10)

• Формула  дает возможность использовать прямоугольные водосливы с тонкой стенкой для измерения расхода при напоре H = 0,15…1,25 м. При меньших напорах пользуются треугольным водосливом (рис. 4.6.5) с углом θ = 90°. Расход через такой водослив

дает возможность использовать прямоугольные водосливы с тонкой стенкой для измерения расхода при напоре H = 0,15…1,25 м. При меньших напорах пользуются треугольным водосливом (рис. 4.6.5) с углом θ = 90°. Расход через такой водослив

, (4.6.11)

, (4.6.11)

где [Q] = м3/с, [H] = м. Если H = 0,05…0,25 м, то α = 2,5 и M = 1,4. Если H = 0,25…0,5 м, то α = 2,47 и M = 1,343.

Пример 4.6.1. На канале прямоугольного сечения шириной русла b = 2 м установлен водослив с тонкой стенкой высотой P = 1 м. Определить расход Q, если напор на водосливе H = 0,65 м и глубина воды в нижнем бьефе hd = 1,2 м (рис. 4.6.1б).

Решение. Отношение напора на водосливе к его высоте H/P = 0,65/1 = 0,65. Перепад на водосливе  0,45 м. Относительный перепад на водосливе

0,45 м. Относительный перепад на водосливе  0,45. По графику рис. 4.6.4 критический перепад (z/P)cr ≈ 0,75. Так как уровень воды в нижнем бьефе расположен выше порога водослива:

0,45. По графику рис. 4.6.4 критический перепад (z/P)cr ≈ 0,75. Так как уровень воды в нижнем бьефе расположен выше порога водослива:  (1,2 > 1) и относительный перепад на водосливе z/P меньше его критического значения: z/P < (z/P)cr (0,45 < 0,75), то водослив затоплен. Коэффициент расхода

(1,2 > 1) и относительный перепад на водосливе z/P меньше его критического значения: z/P < (z/P)cr (0,45 < 0,75), то водослив затоплен. Коэффициент расхода

= 0,444.

= 0,444.

Глубина подтопления he = hd – P = 1,2 – 1 = 0,2 м.

Коэффициент затопления

0,966.

0,966.

Расход воды  2,0 м3/с.

2,0 м3/с.

Пример 4.6.2. В канале установлен треугольный водослив с тонкой стенкой с углом при вершине θ = 90° (рис. 4.6.5). Напор на пороге водослива H = 0,5 м. Определить расход Q воды в канале.

Решение. Если H = 0,25…0,5 м, то α = 2,47 и M = 1,343.

Расход  = 0,242 м3/с.

= 0,242 м3/с.

• Водосливы практического профиля криволинейного очертания могут быть безвакуумными и вакуумными. Безвакуумные водосливы имеют очертание (рис. 4.6.6а), совпадающее с нижней поверхностью струи, которая переливается через водослив с тонкой стенкой (очертание Кригера-Офицерова).

Если водосливная поверхность не доходит до струи (рис. 4.6.6б), то под струей устанавливается давление, меньшее атмосферного, а водослив называется вакуумным. Струя прижимается к водосливу. Один и тот же водослив может быть как вакуумным, так и безвакуумным. В самом деле, при увеличении напора на безвакуумном водосливе струя старается откинуться дальше от водослива и между ним и водосливной поверхностью образуется вакуум.

• Пропускная способность водосливов практического профиля

. (4.6.12)

. (4.6.12)

• Коэффициент расхода безвакуумного водослива m = 0,49…0,5. Вакуумные водосливы имеют большую пропускную способность, поскольку скорость потока на водосливе увеличивается в случае уменьшения давления. Коэффициент расхода вакуумного водослива может достигать значений m = 0,54…0,57.

• Коэффициент полноты напора σh учитывает отличие напора H на водосливе от расчетного напора Hc, по которому построено очертание водослива Кригера-Офицерова. Если H/Hc = 0,2…1, то σh = 0,84…1; если H/Hc = 1…2 (это уже вакуумный профиль), то σh = 1…1,1; если H = Hc, то σh = 1.

• Коэффициент формы σsh зависит от близости формы оголовка к очертанию Кригера-Офицерова). Обычно σsh = 0,85…1.

• Коэффициент бокового сжатия

, (4.6.13)

, (4.6.13)

где ζ – коэффициент формы береговых опор и промежуточных быков (рис. 4.6.7); n – количество боковых сжатий, при одном отверстии водослива n = 2, при двух отверстиях n = 4 и т.д.

• Коэффициент затопления σf находят по графику рис. 4.6.8 в зависимости от отношения he/H0 (см. рис. 4.6.1б). Кривая 1 принадлежит вакуумным водосливам (рис. 4.6.6б), кривая 2 – безвакуумным водосливам (рис. 4.6.6а), кривая 3 – водосливам с расширенным гребнем (рис. 4.6.9).

• Незатопленный водослив с широким порогом. В зависимости от ширины порога могут устанавливаться такие схемы протекания потока.

• При δ ≈ (2…4)H глубина потока непрерывно понижается на пороге (рис. 4.6.10б).

• При (2…4)H < δ < (8…10)H на пороге устанавливается параллельноструйное движение с глубиной h < hcr (рис. 4.6.10а).

• При δ > (8…10)H на условия протекания потока начинают влиять силы трения, т.е. пропускная способность водослива становится зависимой от потерь энергии по длине, и водослив можно рассматривать как короткий канал. В начале порога устанавливается так называемая сжатая (т.е. наименьшая) глубина hsq и ряд волн, которые затухают с переходом через критическую глубину, которая соответствует минимальной удельной энергии сечения Θ и обозначена на рис. 4.6.11 линией К–К. Такой переход называется волнистым гидравлическим прыжком.

• Пропускная способность незатопленных водосливов с широким порогом

. (4.6.14)

. (4.6.14)

• Коэффициент расхода для водосливов с широким порогом  , где νu – параметр сжатия потока при входе на водослив, который равняется отношению произведения ширины отверстия b водослива на величину напора H перед водосливом к площади живого сечения Ωu в верхнем бьефе:

, где νu – параметр сжатия потока при входе на водослив, который равняется отношению произведения ширины отверстия b водослива на величину напора H перед водосливом к площади живого сечения Ωu в верхнем бьефе:

. (4.6.15)

. (4.6.15)

Для неплавных оголовков прямоугольных подводящих русел  , где B – ширина подводящего русла, Pu – высота водослива со стороны верхнего бьефа.

, где B – ширина подводящего русла, Pu – высота водослива со стороны верхнего бьефа.

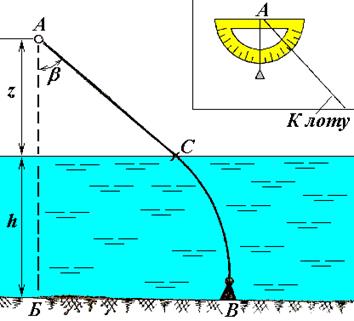

• Для нахождения глубины h на пороге водослива с широким порогом используют уравнение Бернулли для сечений, проходящих через точки A перед водосливом и C на его пороге, относительно плоскости сравнения, проведенной через верховую грань водослива (рис. 4.6.10а):

, (4.6.16)

, (4.6.16)

где  – коэффициент сопротивления на входе на водослив, V – скорость на пороге водослива. С учетом формул

– коэффициент сопротивления на входе на водослив, V – скорость на пороге водослива. С учетом формул  ,

,  ,

,  , а также считая, что α ≈ 1, получаем:

, а также считая, что α ≈ 1, получаем:

, (4.6.17)

, (4.6.17)

где коэффициент скорости  . Отсюда

. Отсюда

. (4.6.18)

. (4.6.18)

• Затопленный водослив с широким порогом (рис. 4.6.12). Затопление происходит, если глубина подтопления (превышение отметки поверхности воды в нижнем бьефе над гребнем водослива) he > NH, где критерий затопления N ≈ 0,8.

• Параметр сжатия потока при выходе из водослива

, (4.6.19)

, (4.6.19)

где  – площадь живого сечения в нижнем бьефе.

– площадь живого сечения в нижнем бьефе.

• Характер течения на затопленном водосливе зависит от условий входа на него. Если вход плавный и степень подтопления значительная, на водосливе устанавливается приблизительно горизонтальная поверхность с перепадом восстановления zr на выходе в нижний бьеф (рис. 4.6.12а). При неплавном входе на пороге образуется впадина с последующим волнистым повышением глубины (рис. 4.6.12б). Пропускная способность затопленного водослива

, (4.6.20)

, (4.6.20)

где коэффициент затопления σf = 0,44…1 в зависимости от степени затопления he/H и условий на входе (плавный или неплавный вход).

• Энергия сечения на выходе из водослива вследствие потерь напора на сопротивлении водослива ниже энергии на входе, что при спокойном состоянии потока (рис. 4.3.1) означает уменьшение глубины в нижнем бьефе по сравнению с глубиной в верхнем бьефе на величину z.

• В случае большой степени затопления (he/H ≥ 0,95) для определения пропускной способности лучше пользоваться формулой:

. (4.6.21)

. (4.6.21)

Значения поправочного коэффициента a = 0,8…2,4 в зависимости от параметра сжатия потока при выходе из водослива νb и условий на входе и выходе (плавные они или нет) представлены в табл. 4.6.1.

Таблица 4.6.1. Поправочный коэффициент в формуле расхода через водослив.

| a при входе и выходе | |

| неплавных | плавных | |

| 0,1 0,3 0,5 0,7 | 0,8 1,35 | 0,9 1,1 1,6 2,4 |

• Расчет отверстий водопропускных сооружений. Отверстия шлюзов-регуляторов, малых мостов и т.п. не имеют порога, и напор перед ними образуется за счет бокового сжатия русла (рис. 4.6.13).

• Водомерные лотки. На очистных сооружениях (рис. 4.6.14) систем водоотвода (канализации) измерение расхода сточных вод необходимо для регулирования и контроля над работой очистных сооружений. Применение для этих целей мерных водосливов с тонкой стенкой невозможно, поскольку сточные воды будут создавать заиливание перед водосливом. Поэтому для измерения расхода сточных вод обычно применяют водомерные лотки, работающие по схеме водослива без порога (P = 0), что исключает заиливание (рис. 4.6.15). Для уменьшения потерь энергии лотки выполняют с постепенным плавным сужением к горловине и расширением после нее.

Рис. 4.6.14. Очистные сооружения.

• На рис. 4.6.15а показан лоток, работающий в условиях затопленного истечения (лоток Вентури). Расход через такой лоток (из уравнения Бернулли):

, (4.6.22)

, (4.6.22)

где φ – коэффициент скорости (при плавном входе φ = 0,96…0,97, при неплавном входе φ = 0,90…0,95),  – высота воды в сжатом сечении лотка, b – ширина суженной части лотка, H – глубина в канале перед входом в лоток, B – ширина канала.

– высота воды в сжатом сечении лотка, b – ширина суженной части лотка, H – глубина в канале перед входом в лоток, B – ширина канала.

• Если суженная вставка выполнена со значительным (i > icr) уклоном (рис. 4.6.15б), то в горловине лотка поток становится бурным, возникает гидравлический прыжок через критическую глубину и вода через лоток протекает по схеме незатопленного (свободного) водослива. В этом случае расход

(4.6.23)

(4.6.23)

где; A – коэффициент, зависящий от отношения  :

:

. (4.6.24)

. (4.6.24)

Условие установления критической глубины в лотке:

, (4.6.25)

, (4.6.25)

где  – глубина воды при равномерном движении в канале, в котором установлен лоток.

– глубина воды при равномерном движении в канале, в котором установлен лоток.

Пример 4.6.3. В канале прямоугольного сечения шириной  1 м и с уклоном дна

1 м и с уклоном дна  установлен для измерения проходящего расхода воды лоток с критической глубиной (рис. 4.6.15б). Стенки и дно канала облицованы кирпичом (

установлен для измерения проходящего расхода воды лоток с критической глубиной (рис. 4.6.15б). Стенки и дно канала облицованы кирпичом (  ; высота боковых стенок канала

; высота боковых стенок канала  1,3 м. Максимальный расход воды в канале

1,3 м. Максимальный расход воды в канале  1 м3/с. Требуется определить ширину горловины лотка b для обеспечения условий свободного истечения.

1 м3/с. Требуется определить ширину горловины лотка b для обеспечения условий свободного истечения.

Решение. Определяем глубину воды при равномерном движении в канале в условиях максимального расхода  . Задаёмся различными значениями глубин до тех пор, пока не устанавливаем, что максимальному расходу

. Задаёмся различными значениями глубин до тех пор, пока не устанавливаем, что максимальному расходу  1 м3/с соответствует глубина

1 м3/с соответствует глубина  1 м. Действительно, в этом случае:

1 м. Действительно, в этом случае:

площадь живого сечения  1 м2;

1 м2;

смоченный периметр  3 м;

3 м;

гидравлический радиус  0,333 м;

0,333 м;

показатель степени в формуле скоростной характеристики

0,683;

0,683;

скоростная характеристика  27,8 м/с;

27,8 м/с;

расходная характеристика  27,8 м3/с;

27,8 м3/с;

расход  1 м3/с.

1 м3/с.

Исходя из условия (4.6.26), минимальное значение критической глубины

0,85 м.

0,85 м.

Из (4.6.25) необходимая для создания такой критической глубины ширина горловины лотка

0,44 м.

0,44 м.

Принимаем  0,4 м;

0,4 м;  = 0,4.

= 0,4.

Коэффициент

1,77.

1,77.

Принимаем значение коэффициента  .

.

Из (4.6.24) глубина в верхнем бьефе  1,28 м.

1,28 м.

Эта глубина в верхнем бьефе является допустимой для подходного участка канала, так как  (1,28 < 1,3 м).

(1,28 < 1,3 м).

Рис. 4.6.16. Схема расчета водосливов.

Рис. 4.6.16. Схема расчета водосливов.

Рис. 4.6.17. Схема расчета водосливов (продолжение).

Рис. 4.6.17. Схема расчета водосливов (продолжение).

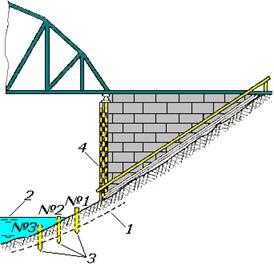

ТЕМА 4.7. Сопряжение бьефов

• При протекании воды через водослив скорость потока возрастает и достигает максимального значения непосредственно за водосливом в так называемом сжатом сечении C–C, где устанавливается наименьшая глубина hsq (рис. 4.7.1). После сжатого сечения уклон дна уменьшается, и скорость постепенно уменьшается, а глубина увеличивается.

• Уравнение Бернулли для сечений O–O и C–C относительно плоскости сравнения  , проведенной на отметке дна нижнего бьефа:

, проведенной на отметке дна нижнего бьефа:

(4.7.1)

(4.7.1)

где Pd – высота водослива относительно дна нижнего бьефа; V0 – скорость подхода потока к водосливу; hsq, Vsq – соответственно глубина и скорость в сжатом сечении; ζ – коэффициент сопротивления на водосливе. Левая часть уравнения – это удельная энергия потока в верхнем бьефе относительно дна нижнего бьефа:

. (4.7.2)

. (4.7.2)

С учетом того, что  (где

(где  – площадь сжатого сечения) и обозначив

– площадь сжатого сечения) и обозначив  (φ – коэффициент скорости), получим уравнение, из которого методом подбора можно найти глубину hsq:

(φ – коэффициент скорости), получим уравнение, из которого методом подбора можно найти глубину hsq:

. (4.7.3)

. (4.7.3)

• Значение коэффициента скорости φ для криволинейных водосливов практического профиля берем из графика рис. 4.7.2.

• Для компьютерных расчётов показанную на графике рис. 4.7.2 зависимость можно представить в виде:

. (4.7.4)

. (4.7.4)

• Для русел прямоугольного сечения ωsq = bhsq, и глубина в сжатом сечении

. (4.7.5)

. (4.7.5)

Из построенного по этой формуле графика (рис. 4.7.3) можно определить относительную глубину в сжатом сечении ξsq = hsq/hcr и сопряжённую с ней относительную глубину  в зависимости от ξΘ0 = Θ0/hcr и коэффициента скорости φ.

в зависимости от ξΘ0 = Θ0/hcr и коэффициента скорости φ.

• Формы сопряжения бьефов. Уклон дна нижнего бьефа обычно меньше уклона низовой грани водослива. Поэтому средняя скорость потока после сжатого сечения уменьшается, а глубина увеличивается.

• Если уклон дна в нижнем бьефе больше критического (i > icr), то состояние потока в нем бурное (рис. 4.7.4), и после водослива устанавливается без гидравлического прыжка через критическую глубину кривая подпора по типу нижней кривой на рис. 4.4.1б.

• Если уклон дна нижнего бьефа меньше критического (i < icr) и состояние потока в отводном русле спокойное, глубина увеличивается согласно форме кривой подпора (нижняя кривая на рис. 4.4.1а), а дальше наблюдается гидравлический прыжок к глубинам, больше критической (рис. 4.7.5).

• Бытовая глубина hn в отводном русле – это глубина, которая установилась бы в данном сечении в случае отсутствия водослива. В частном случае при равномерном движении в отводном русле бытовая глубина равняется нормальной глубине h0.

§

• Движение грунтовых вод является частным случаем фильтрации – движения жидкости в пористой среде.

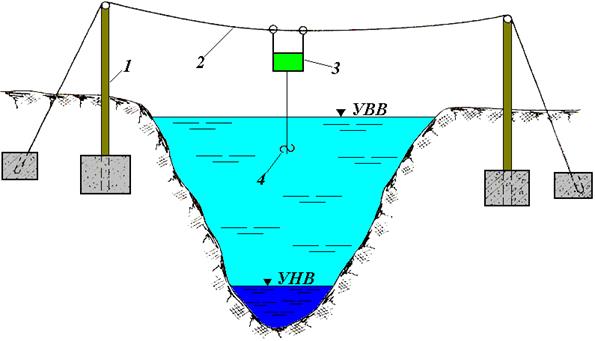

• Фильтрация происходит через поры грунта и может быть ограничена снизу и сверху водонепроницаемыми (водоупорными) слоями грунта. Такая фильтрация называется напорной (рис. 4.8.1).

• Если водоупорный слой ограничивает поток только снизу, то такая фильтрация называется безнапорной (рис. 4.8.2). Поверхность безнапорного фильтрационного потока называется депрессивной, а кривая свободной поверхности – кривой депрессии. В зависимости от расхода депрессивная поверхность занимает разные положения.

• Безнапорное движение грунтовых вод чаще является неравномерным, поскольку гидравлический уклон J, как правило, не равняется уклону водоупорного слоя i (см. рис. 4.8.2).

• Отношение расхода Q ко всей площади фильтрационного потока ω называется скоростью фильтрации:

V = Q/ω. (4.8.1)

• В мелкозернистых грунтах (пески, глина, суглинки и т.п.) происходит ламинарная фильтрация, которая характеризуется потерями напора, прямо пропорциональными скорости фильтрации в первой степени.

• В крупнозернистых песках и материалах (гравий, галька, щебень, камень) происходит турбулентная фильтрация, при которой потери напора пропорциональны скорости в степени выше, чем первой.

• При фильтрации вода проходит через поры между частичками грунта. Отношение площади пор в сечении фильтрационного потока ωp ко всей площади сечения ω называется коэффициентом пористости грунта: p = ωp/ω. Его значение обычно находится в пределах p = 0,3…0,5.

• Основной закон фильтрации:

Q = kωJm, (4.8.2)

где k – коэффициент фильтрации (см. табл. 4.8.1), зависящий от рода грунта и температуры воды; J – гидравлический уклон, который является потерей напора на единице длины фильтрационного потока:

J = hl/l. (4.8.3)

m – показатель степени, для ламинарной фильтрации m = 1, для турбулентной – m = 0,5…1.

Таблица 4.8.1. Коэффициент фильтрации.

| Грунты | k, см/с |

| Глина Суглинок Супесь Песок: мелкозернистый среднезернистый крупнозернистый Галька и гравий | 1·10-7 1·10-7…1·10-5 1·10-5…1·10-3 1·10-4…1·10-3 1·10-3…1·10-2 1·10-2…1·10-1 1·10-1…1·10 |

• С учетом (6.2) скорость фильтрации

V = kJm. (4.8.4)

• При ламинарной фильтрации скорости фильтрации малы (V ~ 1 мм/с). В расчетах скоростным напором αV2/(2g) пренебрегают и считают, что полный напор равняется пьезометрическому (H0 = H), а гидравлический уклон пьезометрическому (J = ip).

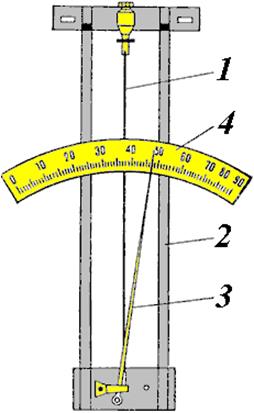

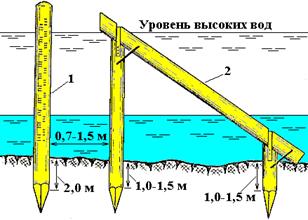

• Прибор Дарси (рис. 4.8.3) представляет собой цилиндр с дырчатым дном и выведенными из боковой поверхности цилиндра пьезометрами. Цилиндр заполняют исследуемым грунтом. Установившееся движение воды через прибор обеспечивается поддержанием постоянной отметки поверхности воды в приборе благодаря сбросу излишка воды в сбросную трубу. Коэффициент ламинарной фильтрации

, (4.8.5)

, (4.8.5)

где W – объем воды, проходящей через прибор за время t,  – площадь сечения цилиндра.

– площадь сечения цилиндра.

• Равномерное безнапорное движение грунтовых вод. Гидравлический и пьезометрический уклоны равны уклону водоупорного слоя i (рис. 4.8.4):

J = ip = i. (4.8.6)

И тогда расход

Q = ωki, (4.8.7)

глубина равномерного движения

, (4.8.8)

, (4.8.8)

где ω = bh0 – площадь сечения потока, q = Q/b – расход на единицу ширины потока.

• Неравномерное безнапорное движение грунтовых вод. В этом случае (рис. 4.8.5) уклон кривой депрессии

, (4.8.9)

, (4.8.9)

где H – пьезометрический напор над плоскостью сравнения  , z – отметка водоупорного слоя, h – глубина фильтрационного потока,

, z – отметка водоупорного слоя, h – глубина фильтрационного потока,  – уклон водоупорного слоя. Тогда расход

– уклон водоупорного слоя. Тогда расход

. (4.8.10)

. (4.8.10)

Расход на единицу ширины потока (удельный расход)

. (4.8.11)

. (4.8.11)

Получено дифференциальное уравнение неравномерного плавноизменяющегося движения грунтовых вод.

• Интегрируя дифференциальное уравнение (4.8.11), получаем расстояние  между сечениями с глубинами

между сечениями с глубинами  и

и  :

:

. (4.8.12)

. (4.8.12)

• На практике часто бывает, что уклон водоупорного слоя i = 0. Тогда уравнение (4.8.11) приобретает вид:

. (4.8.13)

. (4.8.13)

Интегрированием уравнения (4.8.13) получаем уравнение Дюпюи:

. (4.8.14)

. (4.8.14)

• Дренаж – это система подземных каналов (дрен), через которые осуществляется осушение сельскохозяйственных земель, отвод от сооружений грунтовых вод и снижение их уровня. Воду из дренажной сети выводят за границы осушаемой территории.

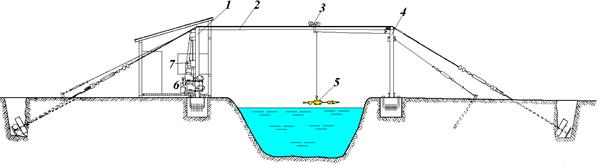

• Приток воды к галерее, расположенной на водоупорном слое (рис. 4.8.6). Согласно уравнению Дюпюи (4.8.14), удельный приток воды с одной стороны дренажной галереи (рис. 4.8.6)

, (4.8.15)

, (4.8.15)

где q – удельный приток с одной стороны галереи, l – длина влияния галереи (расстояние от галереи, на котором уровень грунтовых вод практически не снижается), H – толщина водоносного слоя,  – глубина воды в галерее,

– глубина воды в галерее,  – средний уклон кривой депрессии, значение которого в зависимости от вида грунта приведены в табл. 4.8.2.

– средний уклон кривой депрессии, значение которого в зависимости от вида грунта приведены в табл. 4.8.2.

Таблица 4.8.2. Средний уклон кривой депрессии.

| Вид грунта |  |

| Плотные глины Глинистые грунты Песчано-глинистые грунты Песок Крупный песок, галька | 0,15 0,1 0,05…0,1 0,005…0,015 0,003…0,005 |

• Подставляя найденное значение q в уравнение Дюпюи

, (4.8.16)

, (4.8.16)

находят глубину воды h на расстоянии x от галереи и строят кривую депрессии.

• Приток воды к галерее, размещенной выше водоупорного слоя (рис. 4.8.7). Такая галерея называется висячей. Удельный приток

q = 2(qlat qbot), (4.8.17)

где удельный приток через одну боковую стенку

. (4.8.18)

. (4.8.18)

Чтобы найти удельный приток qbot через половину ширины дна, вычисляем значения коэффициентов  ,

,  . Потом из графика рис. 4.8.8 находим относительную величину

. Потом из графика рис. 4.8.8 находим относительную величину  и, в конце концов, вычисляем

и, в конце концов, вычисляем  . Кривую депрессии можно построить по уравнению (4.8.16) с учетом того, что в этом случае q = qlat.

. Кривую депрессии можно построить по уравнению (4.8.16) с учетом того, что в этом случае q = qlat.

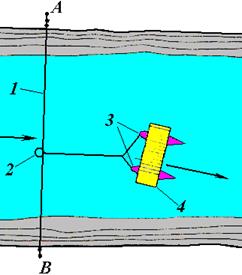

• Приток воды к круглому совершенному дренажному колодцу. Совершенным называется колодец, расположенный на водоупорном слое (рис. 4.8.9). При откачивании воды из колодца глубина в нем будет уменьшаться, но из-за разности уровней грунтовых вод и отметки воды в колодце вода со всех сторон будет притекать к нему по радиальным направлениям. Основной закон фильтрации (4.8.2) принимает вид:

. (4.8.19)

. (4.8.19)

Отсюда дифференциальное уравнение кривой свободной поверхности:

. (4.8.20)

. (4.8.20)

Интегрируя это уравнение, получаем уравнение кривой депрессии для совершенного колодца:

. (4.8.21)

. (4.8.21)

Приток воды к колодцу или необходимая величина откачки

, (4.8.22)

, (4.8.22)

где H – толщина водоносного слоя. Радиус влияния колодца R определяют по эмпирической формуле Зихарда:  , где глубина откачки

, где глубина откачки  , [R] = м, k – коэффициент фильтрации, м/с.

, [R] = м, k – коэффициент фильтрации, м/с.

Пример 4.8.1. Определить дебит совершенного дренажного колодца, если отметка статического уровня грунтовых вод H = 15 м, отметка уровня воды в колодце h0 = 10 м, отметка водоупорного слоя 0,00 м, диаметр колодца d = 40 см, радиус влияния колодца R = 150 м, коэффициент фильтрации k = 0,03 см/с.

Решение. Радиус колодца r0 = d/2 = 0,2 м. Дебит совершенного дренажного колодца  0,0177 м3/с.

0,0177 м3/с.

• Приток воды к совершенному артезианскому колодцу. Артезианский колодец забирает воду из водоносного слоя, ограниченного сверху и снизу водоупорными грунтами (рис. 4.8.10). Вода в таком слое находится под давлением и называется артезианской. В этом случае статический напор (за пределами радиуса влияния колодца) и напор в любом сечении h отличаются от толщины водоносного слоя a. Дебит колодца

, (4.8.23)

, (4.8.23)

откуда

. (4.8.24)

. (4.8.24)

Интегрируя полученное дифференциальное уравнение, имеем:

. (4.825)

. (4.825)

Отсюда дебит артезианского колодца

, (4.8.26)

, (4.8.26)

где  – глубина откачки.

– глубина откачки.

Пример 4.8.2. Найти дебит совершенного артезианского колодца диаметром d = 25 см, забирающего воду из водоносного песчаного слоя толщиной a = 8 м, если коэффициент фильтрации k = 0,002 см/с, напор в водоносном слое в естественном состоянии H = 20 м, глубина воды в колодце h0 = 10 м.

Решение. Радиус колодца r0 = d/2 = 0,125 м,

глубина откачки  = 10 м,

= 10 м,

радиус влияния колодца  134,2 м,

134,2 м,

дебит колодца

0,00144 м3/с.

0,00144 м3/с.

• Совершенный поглощающий круглый колодец. Такой колодец служит для сброса поверхностной воды, которая фильтруется в водоносный слой (рис. 4.8.11). Кривая депрессии в этом случае имеет форму, обратную к кривой депрессии дренажного колодца (рис. 4.8.9). Поглощающая способность поглощающего колодца

. (4.8.27)

. (4.8.27)

Эта формула отличается от (4.8.19) только знаком “–”, который показывает, что в этом случае вода движется от колодца, а не к нему. После интегрирования получим:

. (4.8.28)

. (4.8.28)

• Фильтрация воды через земляные плотины.

На рис 4.8.12 показана Асуанская земляная плотина.

• Рассмотрим однородную (из однородного грунта, т.е. с постоянным коэффициентом фильтрации k) земляную плотину на водоупорном основании (рис. 4.8.13). Сила давления воды в водохранилище направлена по нормали к верховому откосу плотины, поэтому фильтрационный поток входит в тело плотины под прямым углом, а потом его линии течения на участке AB приобретают вогнутый характер. На дальнейшем пути BC кривая депрессии имеет форму, подобную кривой притока к дренажной галерее (см. рис. 4.8.6). После точки C часть фильтрационного потока выходит за промежуток высачивания CD, а часть – на затопленный откос DE. Расчет фильтрации основывается на разделении фильтрационного потока на три клина.

• Верховой клин ограничен верховым откосом плотины и вертикальной плоскостью, проходящей через точку B, размещенную на одной вертикали с бровкой плотины. Для верхового клина

, (4.8.29)

, (4.8.29)

где  – коэффициент заложения верхового откоса, H и h1 – напоры в начале и в конце верхового клина.

– коэффициент заложения верхового откоса, H и h1 – напоры в начале и в конце верхового клина.

• Средний клин соответствует участку BC, движение на котором описывается уравнением Дюпюи:

, (4.8.30)

, (4.8.30)

где S – длина среднего клина, т.е. расстояние между живыми сечениями фильтрационного потока, проведенными через точки B и C:

, (4.8.31)

, (4.8.31)

где b – ширина плотины по верху, Hd – высота плотины,  – коэффициент заложения откоса низовой грани, h2 – глубина в сечении, проходящем через точку C.

– коэффициент заложения откоса низовой грани, h2 – глубина в сечении, проходящем через точку C.

• Низовой клин соответствует участку CE. Для низового клина

. (4.8.32)

. (4.8.32)

• Через все три клина проходит один и тот же расход q, поэтому решая задачу о фильтрации через плотину, имеем четыре неизвестных величины: q, h1, h2, S, которые можно определить, решив систему из четырех уравнений: (4.8.29), (4.8.30), (4.8.31), (4.8.32).

Пример 4.8.3. Определить фильтрационный расход на 1 м длины плотины и построить кривую депрессии при отсутствии воды в нижнем бьефе (hn = 0), если Hd = 14 м, H = 12 м, b = 10 м, m1 = 3, m2 = 2, k = 0,4 м/сут (рис. 4.8.14).

Решение. Используем систему уравнений (4.8.29), (4.8.30), (4.8.31), (4.8.32) при hn = 0 и известных Hd, H, b, m, m2. Тогда получим:

;

;

;

;

;

;

.

.

Назначаем несколько значений h2 и выполняем расчеты, результаты которых заносим в табл. 4.8.3. По результатам расчетов строим линии а и б зависимости  (рис. 4.8.15).

(рис. 4.8.15).

Таблица 4.8.3. Расчёт параметров фильтрации через плотину.

| h2, м | 3,0 | 3,5 | 4,0 |

, м; линия а на рис. 4.8.14 , м; линия а на рис. 4.8.14 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |

, м , м | |||

, м , м | 10,25 | 10,99 | 11,66 |

, м; линия б на рис. 4.8.14 , м; линия б на рис. 4.8.14 | 3,09 | 1,78 | 0,60 |

Из графика рис. 4.8.15 получаем:

h2 = 3,53 м, q/k = 1,76 м.

Тогда q = (q/k)·k = 1,76∙0,4 = 0,704 м2/сут.

Расстояние  = 30,94 м.

= 30,94 м.

Кривую депрессии на участке среднего клина (рис. 4.8.14) строим согласно уравнению (4.8.30) для значений l = 0…S. Результаты расчетов приведены в табл. 4.8.4.

Таблица 4.8.4. Расчёт кривой депрессии.

| l, м | 30,94 | ||||||

, м , м | 3,53 | 5,48 | 6,90 | 8,01 | 9,10 | 10,02 | 11,02 |

• Фильтрация через земляную плотину с ядром. Для уменьшения фильтрации через земляную плотину, в ней устраивается ядро из малопроницаемого грунта, например, глины (рис. 4.8.16а). Фильтрационный поток в ядре заменяют эквивалентным потоком в прямоугольном массиве грунта, из которого изготовлена плотина, шириной  , где k и kk – коэффициенты фильтрации грунта соответственно тела плотины и ядра, δk – средняя толщина ядра. Итак, расчет фильтрации через земляную плотину с ядром сводится к расчету плотины из однородного грунта с теми же коэффициентами заложения откосов, но с большей шириной по верху, которая называется приведенной (рис. 4.8.16б):

, где k и kk – коэффициенты фильтрации грунта соответственно тела плотины и ядра, δk – средняя толщина ядра. Итак, расчет фильтрации через земляную плотину с ядром сводится к расчету плотины из однородного грунта с теми же коэффициентами заложения откосов, но с большей шириной по верху, которая называется приведенной (рис. 4.8.16б):

. (4.8.33)

. (4.8.33)

Рис. 4.8.17. Схема к расчёту фильтрации.

Рис. 4.8.18. Схема к расчёту фильтрации сквозь земляную плотину.

§

• Сложные гидротехнические сооружения не подлежат точному расчету и при проектировании нужно проводить исследование на моделях для качественной и количественной оценки явления. На модели воссоздают то же самое явление, что и в натуре, но в другом масштабе. На рис. 4.9.1 показаны гидравлическое моделирование прохождения судна по каналу (а) и моделирование волнения в гавани (б).

• Геометрическое подобие выражается в следующих отношениях длин, площадей и объемов в натуре и на модели:

; (4.9.1)

; (4.9.1)

; (4.9.2)

; (4.9.2)

, (4.9.3)

, (4.9.3)

где a – линейный масштаб.

• Кинематическое подобие означает, что при установившемся движении отношение скоростей течения в подобных точках натуры и модели будет постоянным:

, (4.9.4)

, (4.9.4)

где aV – масштаб скоростей.

Поскольку время  , то

, то

. (4.9.5)

. (4.9.5)

Ускорение при равноускоренном движении  , поэтому масштаб ускорений

, поэтому масштаб ускорений

. (4.9.6)

. (4.9.6)

• Динамическое подобие означает, что масштаб сил постоянен для всех точек:

. (4.9.7)

. (4.9.7)

Поскольку сила  , то масштаб сил

, то масштаб сил

, (4.9.8)

, (4.9.8)

где  – масштаб плотностей.

– масштаб плотностей.

Это выражение называется законом подобия Ньютона в масштабных множителях.

Таким образом

, (4.9.9)

, (4.9.9)

или

. (4.9.10)

. (4.9.10)

Критерий  называется критерием Ньютона. Его можно выразить еще и в таком виде:

называется критерием Ньютона. Его можно выразить еще и в таком виде:

, (4.9.11)

, (4.9.11)

где  – масса жидкости в рассматриваемом объеме.

– масса жидкости в рассматриваемом объеме.

Для любых подобных точек в натуре и на модели критерии Ньютона должны быть одинаковыми.

• В гидравлических явлениях одновременно действуют силы тяготения, давления, трения, инерции и т.п. Для всех сил одновременное выполнение условия (4.9.10) невозможно, но этого можно достичь, когда некоторые из действующих сил имеют преобладающее значение по сравнению с другими.

• При движении жидкости в напорном трубопроводе важнейшую роль играют силы трения. Потеря напора на трение по длине трубы в соответствии с обобщенной формулой Дарси-Вейсбаха  есть работа силы трения, приходящаяся на единицу веса жидкости. Таким образом, сила трения

есть работа силы трения, приходящаяся на единицу веса жидкости. Таким образом, сила трения

. (4.9.12)

. (4.9.12)

Подставляя это выражение в обе части (4.9.10), находим:

, (4.9.13)

, (4.9.13)

т. е. потоки жидкости в трубопроводах будут гидравлически подобными, если гидравлические коэффициенты трения λ в натуре и на модели будут равны между собой.

• При ламинарном режиме течения или при турбулентном режиме в диапазоне гидравлически гладких труб гидравлический коэффициент трения, – λ = 64/Re (формула Пуазейля) и  (формулу Блазиуса), – зависит только от числа Рейнольдса Re = VD/ν. Итак, в этом случае потоки будут подобными, если для схожих точек натуры и модели числа Рейнольдса будут одинаковыми. Обычно на модели используют ту же жидкость, что и в натуре (воду). Поэтому из равенства чисел Рейнольдса следует:

(формулу Блазиуса), – зависит только от числа Рейнольдса Re = VD/ν. Итак, в этом случае потоки будут подобными, если для схожих точек натуры и модели числа Рейнольдса будут одинаковыми. Обычно на модели используют ту же жидкость, что и в натуре (воду). Поэтому из равенства чисел Рейнольдса следует:

, (4.9.14)

, (4.9.14)

т.е. при моделировании по критерию Рейнольдса скорость на модели должна быть в a раз большей, чем на натуре.

• В квадратичном диапазоне сопротивления турбулентного режима движения коэффициент трения λ не зависит от числа Рейнольдса Re. Поэтому на модели число Rem может быть меньше, чем Ren, но не меньше допустимого значения

, (4.9.15)

, (4.9.15)

где Δm – высота выступов шероховатости на модели.

При Rem ≥ Rea этот диапазон называется автомодельным. При работе в автомодельном диапазоне скорость на модели

. (4.9.16)

. (4.9.16)

Пример 4.9.1. В натурных условиях в напорном трубопроводе (рис. 4.9.2) диаметром Dn = 150 мм протекает вода (кинематическая вязкость νn = 0,01 см2/с) с расходом Qn = 30 л/с. Определить предельный расход воды на модели стального трубопровода диаметром Dm = 32 мм с эквивалентной шероховатостью Δm = 0,05 мм в условиях гидродинамического подобия.

Решение. Скорость в натурных условиях

1,7 м/с.

1,7 м/с.

Число Рейнольдса  255000.

255000.

Гидравлический коэффициент трения на модели в автомодельной области

0,0219.

0,0219.

Линейный масштаб:  4,69.

4,69.

Минимальное допустимое число Рейнольдса:

60600.

60600.

Скорость на модели  1,9 м/с.

1,9 м/с.

Расход потока на модели

1,52·10-3 м3/с = 1,52 л/с.

1,52·10-3 м3/с = 1,52 л/с.

• При анализе гидравлического прыжка, протекания воды через водосливы и другие сооружения преобладающей является сила веса выделенной массы жидкости  . В этом случае равенство критериев Ньютона (4.9.11) принимает вид:

. В этом случае равенство критериев Ньютона (4.9.11) принимает вид:

. (4.9.17)

. (4.9.17)

Число  (отношение удвоенной удельной кинетической энергии к глубине) носит название критерия Фруда.

(отношение удвоенной удельной кинетической энергии к глубине) носит название критерия Фруда.

Поскольку gn = gm, то из (4.9.18) масштаб скоростей

, (4.9.18)

, (4.9.18)

а масштаб расходов

. (4.9.19)

. (4.9.19)

Пример 4.9.2. Модель водослива (рис. 4.9.3) изготовлена размером в 1/25 натуры (линейный масштаб a = 25), измеренные скорость и расход равны: Vm = 0,5 м/с и Qm = 1,5 л/с. Найти соответствующие скорость и расход в натуре.

Решение. Преобладающей является сила веса. По критерию Фруда  2,5 м/с;

2,5 м/с;

4,69 м3/с.

4,69 м3/с.

Пример 4.9.3. Определить напор Hn перед щитом, открытие an и ширину bn щитового отверстия в натуре (рис. 4.7.15) для пропуска потока с расходом Qn = 3 м3/с, если на модели с шириной отверстия bm = 20 см при расходе Qm = 9 л/с открытие щита am = 3 см.

Решение. По Фруду

масштаб расхода aQ = Qn/Qm = 3/0,009 = 333,3;

линейный масштаб

ширина щитового отверстия в натуре bn = abm = 10,22∙0,2 = 2,04 м;

открытие щитового отверстия в натуре an = aam = 10,22∙0,03 = 0,307 м.

Из формулы пропускной способности щитового отверстия (4.7.11)

,

,

приняв в первом приближении коэффициент вертикального сжатия ε = 0,65 и коэффициент скорости φ = 0,95, находим полный напор перед щитом в натуре

Геометрический напор перед щитом в натуре

Уточняем коэффициент вертикального сжатия. По таблице рис. 4.7.13 при an/Hn = 0,307/3,257 = 0,094 коэффициент вертикального сжатия ε = 0,614.

Тогда полный напор в натуре

Геометрический напор перед щитом в натуре

an/Hn = 0,307/3,616 = 0,085 и коэффициент вертикального сжатия ε = 0,617.

Поскольку ε практически не изменилось, расчёт закончен и окончательно имеем: an = 0,307 м; bn = 2,04 м; Hn = 3,616 м.

• Моделирование равномерных течений в открытых неразмываемых руслах. При моделировании равномерных потоков в открытых неразмываемых руслах необходимо в модели создать тот же уклон, что и в натуре, а шероховатость модели и её масштаб подобрать таким образом, чтобы число Фруда в модели было равно числу Фруда в натуре Fr =  . Моделирование выполняется в автомодельной области. Для этого линейный масштаб не должен превышать значения

. Моделирование выполняется в автомодельной области. Для этого линейный масштаб не должен превышать значения

. (4.9.20)

. (4.9.20)

Пример 4.9.4. Определить максимальное уменьшение размеров потока, скорость и расход на бетонной модели канала прямоугольного сечения (коэффициент откоса m = 0) с шириной дну bn = 10 м, глубиной h0n = 1 м и расходом Qn = 5 м3/с. Коэффициент шероховатости бетонированных стенок и дна канала nn = 0,014. Работа канала должна быть проверена на модели. Требуется рассчитать модель.

Решение. Определяем характеристики потока в натурных условиях:

площадь сечения  10 м2;

10 м2;

смоченный периметр  12 м;

12 м;

гидравлический радиус Rn = ωn/χn = 10/12 = 0,83 м;

средняя скорость Vn = Qn/ωn = 5/10 = 0,5 м/с.

В качестве материала модели выбираем бетон с эквивалентной шероховатостью Δeq m = 0,6 мм и коэффициентом шероховатости n = 0,014.

Предварительно берём линейный масштаб α = 10.

Определяем характеристики потока в модели в первом приближении:

гидравлический радиус Rm = Rn/a = 0,83/10 = 0,083 м;

скоростная характеристика  13,6 м/с;

13,6 м/с;

гидравлический коэффициент трения

Максимальный возможный масштаб моделирования

.

.

Берём это значение для масштаба моделирования во втором приближении и снова находим значения Rm, Wm, λm, amax. Далее следует третье приближение и т. д., пока очередное значение amax практически сравняется с a.

Расчёт в MS Excel показан на рис. 4.9.4. В третьем приближении было достигнуто значение amax = 20,02.

Окончательно берём линейный масштаб α = 20.

Определяем характеристики потока в модели:

глубина воды hm = h0n/α = 1/20 = 0,05 м;

ширина по дну bm = bn/α = 10/20 = 0,5 м;

средняя скорость  0,11 м/с;

0,11 м/с;

площадь сечения ωm = ωn/a2 = 10/202 = 0,025 м2;

расход Qm = Vmωm = 0,11∙0,025 = 0,00280 м3/с = 2,80 л/с.

Пример 4.9.5. Требуется определить в модели подпор воды в реке Δhn, вызываемый устройством моста. Длина мостовой опоры ln = 24 м; ширина её bn = 4,3 м; глубина воды в русле (до устройства моста) hn = 8,2 м; средняя скорость течения воды Vn = 2,3 м/с; расхода воды в реке Qn = 1650 м3/с.

Решение. Выбираем масштаб модели (по условиям лаборатории) a = 50. Находим линейные размеры модели:

длина опоры lm = ln/a = 24/50 = 0,48 м;

ширина bm = bn/a = 4,3/50 = 0,083 м.

Определяем глубину потока в модели: hm = hn/a = 8,2/50 = 0,164 м.

По Фруду средняя скорость в модели  0,325 м,

0,325 м,

расход  0,0928 м3/с.

0,0928 м3/с.

Проведённые в модели опыты показали, что подпор Δhm = 0,018 м.

В натуре подпор будет: Δhn = a∙Δhm = 50∙0,018 = 0,9 м.

Рис. 4.9.5. Схема к расчёту параметров гидравлического моделирования.

Рис. 4.9.5. Схема к расчёту параметров гидравлического моделирования.

РАЗДЕЛ 5. ГИДРОЛОГИЯ

§

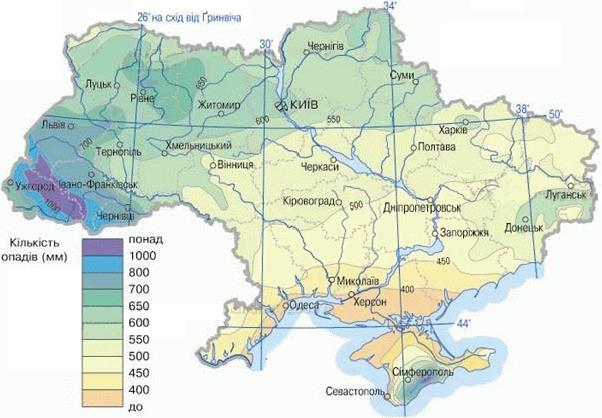

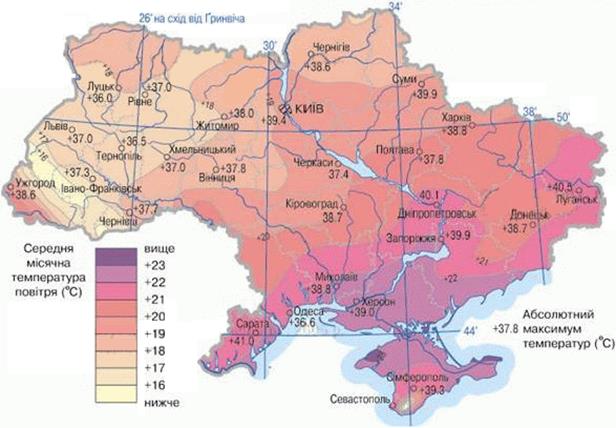

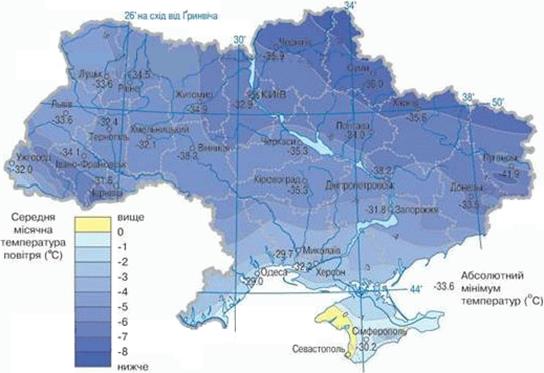

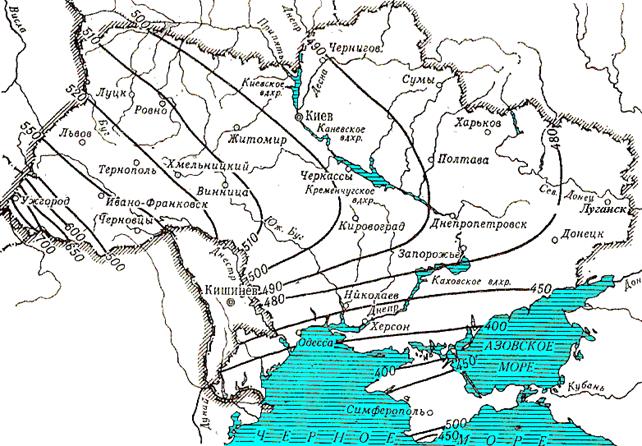

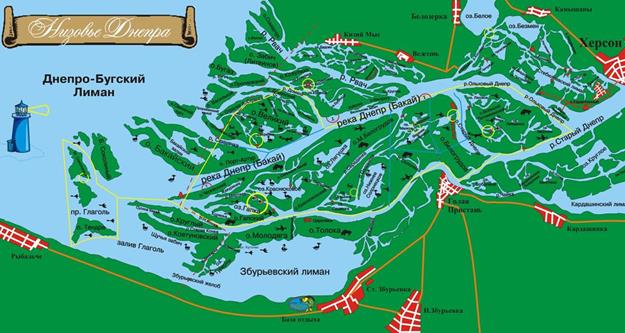

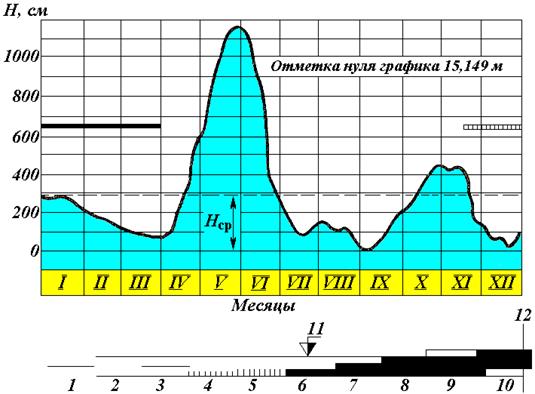

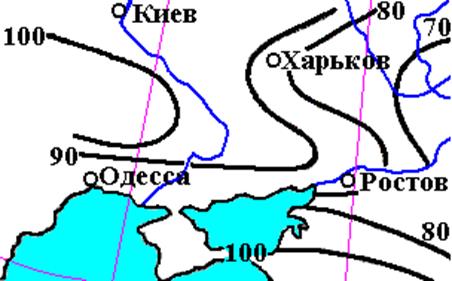

Географическая карта Донецкой области показана на рис. 5.2.1. Уровень воды Азовского моря − 0,4 м, поэтому прибрежная зона лежит ниже уровня мирового океана. На рис. 5.2.1. показана карта Донецкой области с нанесенными на неё реками и городами. Донецкая область находится в степной зоне, климат умеренно континентальный, с малоснежной зимой и жарким летом. Средние температуры января от −5 до −8°C, июля 21–23°С. Осадков около 500 мм в год. Весной бывают суховеи (чаще – в мае), летом – засухи, иногда – пыльные бури, град, зимой – метели.

Самое высокое место области — безымянная высота 336 м, расположенная вблизи железнодорожных остановочных пунктов Платформа № 3 и Метеорологический в Дебальцево; самое низкое место (− 0,4 м) — уровень воды в Азовском море. Рельеф преимущественно равнинный (высотой до 200 м), расчленённый оврагами и балками. На северо-востоке находится Донецкий кряж высотой до 366 м, поверхность которого изрезана долинами рек. На западе кряж переходит в Приднепровскую низменность, на юге – в Приазовскую низменность с отдельными поднятиями (Могила-Гончариха, Саур-Могила и другие). На юге – узкая полоса Причерноморской низменности, которая уступами обрывается к Азовскому морю. В местах залегания известняков и соленосных отложений развиваются карстовые формы рельефа. Характерная черта рельефа области – наличие форм антропогенного происхождения: терриконы, карьеры и т. д.

По территории Донецкой области протекают около 110 рек, из которых 47 длиной более 25 км. Общая длина рек составляет более чем 3000 км. Самая крупная из них – Северский Донец длиной 1053 км, а в границах области – более 100 км, шириной от 60 до 80 м. Средняя глубина 1,5–2 м (на плёсах достигает 7 м). Её притоки – Казённый Торец, Бахмутка и Лугань.

Все реки области принадлежат к 3-м бассейнам: Азовского моря, Дона и Днепра. К бассейну Днепра относятся реки: Самара и Волчья; к бассейну Азовского моря: Кальмиус, Грузский Еланчик, Крынка.

Реки — равнинного типа, преимущественно снежного и дождевого питания. Многие реки летом пересыхают и водоснабжение осуществляется за счёт 20 водохранилищ (наибольшие — Кураховское, Старокрымское, Карловское, Клебан-Быкское, Верхнекальмиусское и другие). На рис. 5.2.3 видим Нижнекальмиусское водохранилище. Сооружены 1011 прудов общей площадью водного зеркала 8049 га.

Озёр на территории области мало, есть небольшие озёра в пойме Северского Донца (Волчье и другие), а также Славянские солёные озёра — Слепное и Репное (рис. 5.2.4).

Рис. 5.2.3. Нижнекальмиусское водохранилище в черте Донецка.

Рис. 5.2.4. Солёное озеро Репное в Славянске.

Основные глубины залегания подземных вод создаваемых от сточных, дождевых и талых вод находятся в пределах 8-12 м. Данная вода «верховодка» скапливается на первом водоупоре (глина) и в своем хим. составе содержит превышающие дозы нитратов, пестицидов и солей тяжелых солей. Чаще всего – это уровень выкопанных колодцев и мелких скважин.

Наиболее распространенный водоносный горизонт Донецкой области – меловой. Глубина залегания не менее 40 м. Усредненное расположение при проведении геологоразведки 70 – 200 м.

Юрский горизонт часто используется для бурения артезианских скважин. Глубина залегания составляет от 160 до 380 м. Артезианские скважины юрского горизонта часто используются для водообеспечения питьевой водой города и села.

Донбасс находится на юрском и каменноугольном щите. Вода в Донбассе чаще всего находится в трещиноватых породах (водопроницаемые горные породы). Вода добытая из недр земли, содержит повышенное содержание минеральных солей (0,7 – 4 г/л). В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды суммарная минерализация не должна превышать величины 1 г/л.

Северные районы Донецкой области бурят глубокие артезианские скважины на юрский горизонт. Дебет этих скважин около 1,0 – 1,5 м.куб/мин. Вода содержится в водопроницаемых породах: пеках, трещиноватых известняках, прослойках песчаников и глин.

Донбасс испытывает хронический водный голод. Между тем, почти под всем засушливым Донбассом протянулась уникальная система сбора грунтовой влаги. Образовали ее старые выработки угольных шахт, общий лабиринт которых достигает нескольких тысяч километров. Эта колоссальная дренажная система собирает ежегодно 770-800 млн кубометров воды, которой теоретически хватило бы для удовлетворения нужд всего востока страны. Например, в Луганской области, согласно официальной статистике, из шахт отводят 228 млн кубометров воды в год, что заметно превышает традиционный водозабор из артезианских скважин и крупнейшей реки региона Северского Донца. Проблема же заключается в том, что так называемые шахтные воды обильно загрязнены природными и техногенными веществами. Даже если в шахтерском городе закрывается последняя шахта, администрация должна заботиться об откачке воды из заброшенных выработок. Иначе шахтные воды поднимутся к поверхности, отравят плодородный слой земли, подтопят дома, дороги, коммунальные сети.

Несколько лет назад Европейский Союз предложил Украине профинансировать разработку проекта использования шахтных вод для бытовых нужд. Самые современные технологии очистки позволяют снизить себестоимость полученной питьевой воды до 0,01 или даже 0,001 копейки за литр. К тому же ученые рекомендовали одновременно с водоочисткой сооружать цех по добычи из отходов (рапы — концентрированного солевого раствора) дефицитных химических веществ, что заметно приближало проект к отметке самоокупаемости. Однако средств на строительство установки у государства не нашлось.

ТЕМА 5.3. Река

Бассейн реки – часть земной поверхности, включая толщу почвогрунтов, с которой происходит сток в отдельную речку или речную систему. На рис. 5.3.1 показан бассейн реки Северский Донец.

Рис. 5.3.1. Бассейн реки Северский Донец.

Бассейн каждой реки включает в себя поверхностный и подземный водосборы.

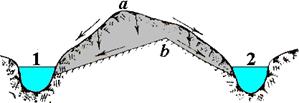

Поверхностный водосбор ограничен водораздельной линией a (рис. 5.3.2), проходящей по наиболее высоким точкам земной поверхности. Положение этой линии определяется по картам.

Подземный водосбор ограничен водораздельными линиями водоупорных подземных напластований b (рис. 5.3.2). Определение подземного водосбора затруднительно и обычно ограничиваются только поверхностным.

Рис. 5.3.2. Водораздельные линии поверхностного (а) и подземного (б) водосборов.

По величине поверхностного водосбора F различают:

Большие реки F > 50.000 км2;

Средние реки 2.000 км2 < F < 50.000 км2;

Малые реки F < 2.000 км2.

Водораздел – граница между двумя бассейнами, проходящая по наивысшим точкам местности.

Длина рекиL – это расстояние от истока до устья, измеренное не по береговой линии, а по геометрической оси реки. Так как реки кочуют, их длина различна в различные сроки. Например, длина Днепра в 1800 г. составляла 2050 км, в 1950 г. – 2201 км, а сейчас – 2285 км.

Извилистость реки характеризуется коэффициентом извилистости  , где l – кратчайшее расстояние от истока до устья.

, где l – кратчайшее расстояние от истока до устья.

Речная (гидрографическая) сеть бассейна – это совокупность всех рек, балок, водотоков, впадающих в главную реку. Главной рекой обычно считается та, у которой наибольший расход и наибольшая длина.

Средняя ширина бассейна реки  , где F – площадь водосбора, L – длина реки.

, где F – площадь водосбора, L – длина реки.

Гидрологический режим некоторых рек указан в табл. 5.3.1.

Густота речной сети характеризуется коэффициентом  , где

, где  – суммарная длина всех рек и балок, F – площадь водосбора.

– суммарная длина всех рек и балок, F – площадь водосбора.

Коэффициент D изменяется от 0 до 1,3 и зависит от высоты расположения бассейна над уровнем моря, от почвогрунтов, облесённости и т. д. Чем выше бассейн, тем больше осадков, и тем гуще сеть. Так у Днепра D изменяется от 0,211 в верховьях до 0,125 в низовье.

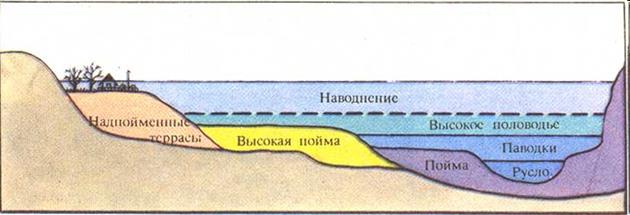

Долины – это относительно узкие, вытянутые в длину, извилистые, наклонённые в одном направлении углубления земной поверхности. Часть дна долины, занятая водным потоком, называется руслом. Речные долины не пересекаются, а сливаясь вместе, образуют общую сеть.

Ширина и глубина долины зависит главным образом от твердости слагающих пород.

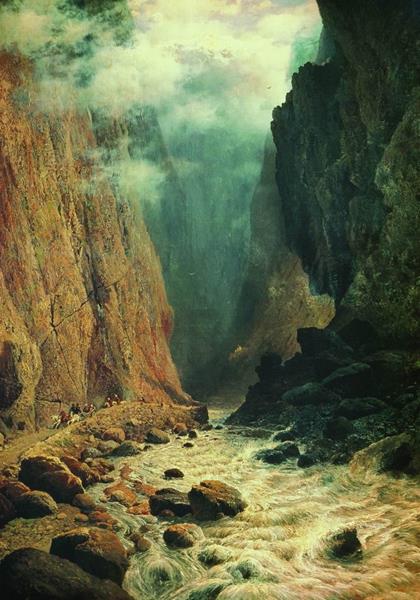

Долины горных рек имею форму ущелий. На рис. 5.3.3 показано Дарьяльское ущелье.