- Формавыходного сигнала ИБП

- Выходное напряжение

- В идеале

- В реальной жизни

- Принцип работы

- Область применения

- Выходные сигналы ДУС

- Аналоговый дифференциальный сигнал

- Аналоговый несимметричный и псевдо-дифференциальный сигналы ДУС

- Аналоговый несимметричный сигнал

- Как сигналы ДУС зависят от угловой скорости?

- Диапазон измерения ДУС

- Техническая поддержка и покупка ДУС

Формавыходного сигнала ИБП

Основной параметр при выборе ИБП –

Выходное напряжение

В идеале

формой выходного сигнала должна быть правильная синусоида – чистый синус

В реальной жизни

из-за скачков, выбросов и шумов синусоида искажается

Основная задача ИБП- обеспечить бесперебойную работу оборудования, выровнять напряжение и направить к оборудованию чистую синусоиду.

(в зависимости от типа инвертора)

Принцип работы

Если в сети есть напряжение – ИБП транслирует его на потребителей без стабилизации.При отключении питания переходит на работу от батареи занимает до 10 миллисекунд.

Форма выходного сигнала – аппроксимированный синус

Область применения

Офисное оборудование и приборы бытового назначения:

другие приборы, имеющие импульсные источники питания.

Использовать ИБП типа Off-Line в домашних условиях и в офисе рекомендуется в тандеме со стабилизатором напряжения.

По сути, действуют так же, как Off-Line устройства, но дополнены стабилизатором напряжения и хорошим фильтром помех.

Форма выходного сигнала – модифицированный синус

Та же область применения, что и у Off-Line устройств, но ввиду наличия стабилизатора и умения уравновешивать пики напряжения могут использоваться как альтернатива On-Line-оборудованию для более ответственных нагрузок:

циркуляционные насосы систем отопления и т. п.

Обычно Line-Interactive используются как аналоги On-Line ИБП с целью экономии бюджета. Они дешевле, но более громоздкие.

Дает качественное питание за счет системы двойного преобразования. Входящий сигнал преобразуется в постоянный ток, фильтруется от помех и генерируется переменный сигнал максимального качества.

Переход на работу от батарей происходит мгновенно.

Форма выходного сигнала – чистый синус

серверы, коммутаторы и другое оборудование ЦОДов;

устройства, чувствительные к помехам в сети (научная, лабораторная, медицинская техника и т. п.).

Использовать On-Line устройства целесообразно там, где потеря информации обходится дороже покупки ИБП.

При выборе ИБП для оборудования ЦОДа удостоверьтесь, что в паспорте устройства указан тип выходного сигнала – чистая синусоида, возможны варианты: чистый, правильный, гладкий синус или синусоидальная форма. Не подходят устройства с обозначениями – аппроксимированная, модифицированная, ступенчатая, моделированная синусоида или квази-синус.

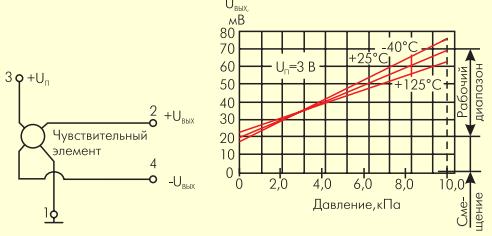

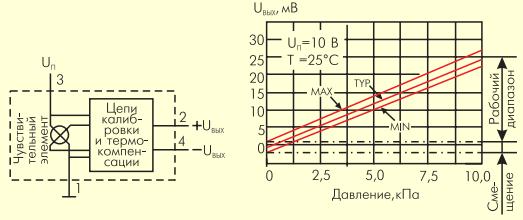

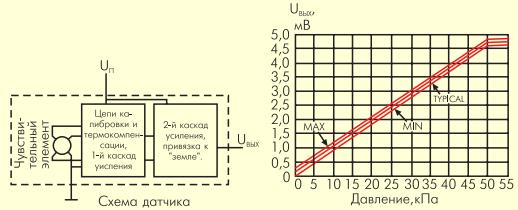

Тип выходного сигнала датчика давления определяет степень его интеграции. По этому признаку все модели можно разделить на три большие группы: базовые, термокомпенсированиые с заводской калибровкой смещения и диапазона и термокомпенсированные с заводской калибровкой и нормализованным выходным сигналом.

Изображённая выше структура называется базовой и является самой простой и недорогой. Характерным ее недостатком является сильная зависимость характеристики преобразования от температуры и большой разброс напряжения смещения от образца к образцу.

Несмотря на это, производится ряд семейств по базовой схеме. Высокий спрос на такие приборы обусловлен тем, что существует множество приложений, где нет необходимости в точном измерении, а требуется лишь грубая оценка. Здесь можно значительно сэкономить на стоимости изделия. Другой причиной такого спроса являются специфические требования к датчику по точности, стабильности, типу выходного сигнала и конструктивному исполнению, которым порой не может удовлетворить даже полностью законченный интегрированный прибор. И одним из возможных выходов из ситуации является проектирование на основе базового преобразователя собственного уникального изделия.

Датчики с температурной компенсацией, заводской калибровкой и нормализованным выходным сигналом до предела упрощают задачу разработчика. Кроме цепей термокомпенсации и калибровки смещения, на кристалле расположен усилитель, схема линеаризации характеристики и преобразователь, реализующий один из следующих стандартных типов выходного сигнала:

Конструктивное исполнение датчика определяется диапазоном измеряемого давления, типом среды, в которой измеряется давление, видом измеряемого давления, специальными требованиями, предъявляемыми к материалу корпуса датчика, классу защиты от окружающей среды, способом крепления (шасси, печатная плата, стандартные резьбовые соединения) и областью применения.

Сигнал измерительной информации – сигнал любой физической природы, содержащий количественную информацию об измеряемой физической величине.

В стрелочных механических и электромеханических приборах выходной сигнал измерительной информации обычно является механическим – в виде углового или линейного взаимного перемещение стрелки и шкалы.

В современных электронных приборах выходной сигнал измерительной информации может быть представлен либо в виде свечения цифр на шкале цифрового прибора, либо в виде аналогового сигнала электрического тока или напряжения, либо в виде кодового (дискретного) сигнала электрического тока или напряжения, либо в виде комбинации нескольких видов представления.

Общей тенденцией, характерной для современных средств измерений систем автоматизации любых технологических процессов, является постепенный отказ от использования аналоговых и цифровых шкал и представление сигнала измерительной информации только в виде электрического тока или напряжения, потому что иные виды представления выходного сигнала здесь не нужны, т.к. современные электрические устройства автоматики «понимают» только электрические сигналы.

Разновидности и свойства электрических выходных сигналов

Электрические выходные сигналы средств измерений бывают двух видов – естественные и унифицированные.

Естественными выходными сигналами называются такие электрические сигналы, которые после своего образования не подверглись усилению и/или какому-либо преобразованию.

Исторически такие выходные сигналы появились первыми, еще в конце 19-го века, и характеризовались следующей совокупностью потребительских свойств:

1) Простота и легкость получения.

2) Возможность передачи на расстояние.

Наивысшая возможная точность получаемой измерительной информации, поскольку она не подвергается какой-либо переработке до передачи ее потребителю.

4) В общем случае малая мощность получаемых сигналов, вследствие чего такие сигналы имеют плохую помехозащищенность и потому могут быть переданы без заметных искажений только на малые расстояния.

5) Разнотипность сигналов, вследствие чего в каждом случае их использования необходимо разрабатывать свой специфичный приемник сигналов, что усложняет и удорожает средства измерений, а также сужает сферу их применения.

Плохая помехозащищенность естественных выходных сигналов приводит к искажению передаваемой измерительной информации, иначе говоря – к снижению ее точности. В этом легко убедиться на простейшем опыте с помощью какого-либо радиоприемника. Если приемник настроить на прием мощной радиостанции (обычно это местная радиостанция), то принимаемая радиостанция звучит чисто, без помех; если же приемник настроить на прием слабой радиостанции (обычно это дальняя радиостанция), то ее передачу порою бывает даже трудно разобрать на фоне помех, и тем труднее, чем слабее принимаемый сигнал.

По совокупности потребительских свойств естественных выходных сигналов постепенно были определены наиболее рациональные сферы их применения – научные исследования (потому что здесь очень важна точность получаемой измерительной информации) и внутри различных устройств, при условии, что их внутреннее пространство физически возможно защитить от внешних электромагнитных помех.

Унифицированные выходные сигналы являются дальнейшим развитием естественных выходных сигналов в направлении повышения их потребительских качеств.

Унифицированными выходными сигналами называются естественные выходные сигналы, подвергнутые усилению и особому преобразованию с целью придания им специальных нормированных свойств.

Унифицированные выходные сигналы характеризуются следующей совокупностью потребительских свойств:

Большая, по сравнению с естественными выходными сигналами, выходная мощность, вследствие чего унифицированные выходные сигналы весьма слабо подвержены воздействию помех и потому могут быть переданы без заметных искажений на довольно большие расстояния (до 10 км) при не очень высоких требованиях к качеству линии передачи.

Однотипность сигналов, вследствие чего упрощаются требования к характеристикам входных цепей приемников этих сигналов и удешевляется их изготовление, а также расширяется сфера применения средств измерений с унифицированными выходными сигналами.

3) Несколько усложняется и удорожается конструкция средства измерения за счет введения в него нормирующего устройства.

4) Несколько уменьшается точность выходного сигнала измерительной информации при прохождении его через нормирующее устройство, но это уменьшение точности обычно настолько невелико, что в технических измерениях, как правило, им можно пренебречь.

В настоящее время электрические выходные сигналы средств измерений, используемых в системах измерения, контроля и автоматизации производственных процессов, чаще всего являются сигналами постоянного тока. Это обусловлено тем, что приемниками выходных сигналов современных средств измерений почти всегда являются микропроцессоры, которые сами по себе принципиально «не понимают» никаких иных входных сигналов, кроме сигналов постоянного тока.

С точки зрения электротехники выходные электрические сигналы измерительной информации представляют поток электрической энергии, поэтому ее источник – средство измерений – может быть по правилам электротехники замещен эквивалентным генератором, имеющим эдс Ex и внутреннее сопротивление Ri . Аналогично, потребитель этих сигналов, независимо от его устройства, может быть замещен резистором, имеющим сопротивление Rн .

Рис.1. Эквивалентная электрическая схема комплекса:

выход средства измерений плюс линия связи плюс вход

потребителя сигнала измерительной информации

Под воздействием измеряемой физической величины X средство измерений вырабатывает эдс Ex , значение которой обычно прямо пропорционально значению измеряемой величины X:

Ex = k × X,

где k – коэффициент пропорциональности.

Поэтомув замкнутой цепи рис.1.11 течет ток

ix = Ex /(Ri + Rл + Rн ) = iн,

где Ri есть внутреннее сопротивление эквивалентного генератора, Rл – сопротивление линии связи и Rн – входное сопротивление нагрузки, т.е. потребителя электрического сигнала измерительной информации.

На зажимах нагрузки выделяется напряжение

Сделаем анализ полученного выражения, приняв при этом для простоты, в первом приближении, что полное сопротивление линии связи пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением нагрузки: Rл << Rн. При этом условии

Очевидно, потребительские свойства выходных сигналов средств измерений зависят от соотношения Ri: Rн. Рассмотрим два крайних случая.

При Ri << Rн Uн» Ex , поэтому выходной электрический сигнал средства измерений называется сигналом напряжения, а само средство измерений, имеющее такое свойство (Ri << Rн), называется в электротехнике генератором напряжения.

Выполнить условие Ri << Rн, причем с любой требуемой точностью, в настоящее время трудности не представляет (этот вопрос рассматривается в курсе технической электроники). Но выполнить условие Rл << Rн (по крайней мере не менее чем в 1000 раз) не так-то просто. Дело в следующих двух причинах.

Первая причина. Сопротивление проводника длиной L и площадью поперечного сечения S, выполненного из материала, имеющего удельное сопротивление ρ, определяется известным из курса физики выражением

R = ρ·L / S.

Длина линии связимежду средством измерений и нагрузкой всегда задается по конструктивным соображениям – она определяется удаленностью средства измерений от потребителя сигнала измерительной информации.

По экономическим и эксплуатационным соображениям линия связи обычно делается из медного провода. Дело в том, что медь является одним из лучших электрических проводников (лучше только золото и серебро), значительно дешевле золота и серебра и легко соединяется пайкой с медьсодержащими металлами. Таким образом, удельное сопротивление материала провода линии связи ρ тоже задано.

Поэтому единственным путем уменьшения сопротивления линии связи заданной длины может быть только соответствующее увеличение площади поперечного сечения провода, т.е. его утолщение.

Вторая причина. Как известно из курса физики, сопротивление проводов зависит также от их температуры. В общем случае температура линии связи средства измерений с потребителем сигнала измерительной информации не является одинаковой по длине линии связи вследствие местных подогревов и охлаждений различных участков линии связи. Более того, распределение температуры по длине линии связи обычно непостоянно, поскольку оно зависит от случайных причин – например, от температуры окружающей среды, сквозняков, теплового режима работы соседних с линией связи тепловыделяющих устройств и т.п. причин. Но непостоянство сопротивления линии связи автоматически приводит к непостоянству потери напряжения сигнала измерительной информации на ней, а значит и к непостоянству напряжения на входных клеммах нагрузки при постоянном значении измеряемой физической величины X, т.е. к дополнительной (температурной) погрешности результата измерения.

Падение напряжения сигнала измерительной информации на сопротивлении линии связи есть объективное явление, для медных, серебряных и золотых проводников принципиально неустранимое, поскольку указанные материалы не обладают свойством сверхпроводимости. Поэтому практически единственным способом уменьшения указанной температурной погрешности может явиться только уменьшение абсолютного сопротивления линии связи, а это возможно лишь при соответствующем увеличении поперечного сечения провода, т.е. при его утолщении,

Таким образом, выполнение условия Rл << Rн при любом значении сопротивления нагрузки Rн на практике возможно только при выполнении линии связи из достаточно толстых проводов, что обычно крайне неудобно в конструктивном отношении и довольно дорого. Например, при минимально допустимом для генераторов напряжения сопротивлении нагрузки для унифицированных выходных сигналов напряжения 1 кОм суммарное сопротивление обоих проводов линии связи не должно превышать 1 Ом.

Когда выходной электрический сигнал средства измерений является сигналом напряжения, необходимо обращать внимание также на качество контактов между выходными клеммами средства измерений и входными клеммами нагрузки с соответствующими концами проводов линии связи, и особенно на стабильность этих контактов.

Как правило, соединение концов линии связи с клеммами средства измерений и нагрузкой в тяжелых эксплуатационных условиях должно осуществляться специальными радиотехническими разъемами, в которых приняты все возможные конструктивные меры для обеспечения надежности электрических соединений и уменьшения переходных сопротивлений. Такими мерами являются, в частности, поверхностное серебрение контактирующих деталей и их сильное взаимное сжатие.

Однако, если разъем не имеет свойства герметичности, то через некоторое время поверхностный слой серебра превратится, в результате химической реакции с газообразными сернистыми соединениями, всегда имеющимися в воздухе, в тонкую пленку сернистого серебра. Сернистое серебро представляет собой твердое хрупкое вещество черного цвета (его можно видеть на поверхности любого старого серебряного изделия, например, на старых серебряных ювелирных изделиях и ложках), обладающее очень малой электропроводностью. Твердый пленочный слой сернистого серебра по мере своего утолщения раздвигает контактирующие детали разъемов, в результате чего переходное сопротивление контактов постепенно увеличивается, становится нестабильным и, в конце концов, электрические контакты вообще разрываются. Поэтому срок службы любых негерметичных разъемов ограничен.

На практике сделать любое контактное соединение герметичным обычно очень сложно или даже невозможно. Поэтому часто прибегают к паяным или сварным соединениям медных проводов с медьсодержащими контактными деталями, поскольку, при правильном выполнении технологических операций пайки и сварки, эти электрические соединения обладают очень малыми переходными сопротивлениями, остающимися стабильными в течение многих десятков лет.

Максимальное значение сопротивления нагрузки не ограничивается, поскольку при этом уменьшается ток нагрузки и потому облегчается режим работы нормирующего устройства средства измерений. Самый легкий режим работы – так называемый режим холостого хода, когда Rн = ∞. Однако по ряду соображений (разъясняемых в курсе технической электроники) обычно принимают максимальное значение сопротивления нагрузки равным 100 кОм.

Общим свойством любых генераторов напряжения является то, что при коротком замыкании в линии связи между генератором напряжения и нагрузкой выходной ток генератора напряжения, вследствие малости его внутреннего сопротивления, резко увеличивается по сравнению с максимально допустимым при эксплуатации и генератор напряжения может сгореть. Конечно, при разработке нормирующего устройства средства измерений, вырабатывающего выходной сигнал напряжения, предусматриваютсямеры по ограничению выходного тока короткого замыкания, но длительное существование такого режима работы нормирующего устройства крайне нежелательно. Поскольку короткое замыкание в линии связи чаще всего возникает при ее механических повреждениях, линия связи должна быть защищена от них.

Из совокупности изложенного очевидно, что когда средство измерений вырабатывает выходной сигнал измерительной информации в виде сигнала напряжения, то к качеству линии связи между ним и нагрузкой, т.е. потребителем выходного сигнала, предъявляются довольно высокие электрические и конструктивные требования.

Учитывая, что RΣ = Rл + Rн, а входное сопротивление потребителя токового сигнала, т.е. нагрузки средства измерений, обычно не превышает нескольких килоом, становится очевидным, что сопротивление проводов линии связи вместе с суммой контактных сопротивлений в этой линии связи может достигать так же нескольких килоом.

Из этого следует, что линия связи (передающая токовый сигнал измерительной информации) практически любой длины может быть выполнена из весьма тонких проводов, лишь бы они были бы защищены от механических повреждений.

Приведем пример. Погонное сопротивление (т.е. сопротивление провода длиной один метр) тонкого медного провода диаметром (по меди, без учета толщины изоляции) 0,2 мм при температуре +20 ºC равно 558 Ом/км. Поэтому длина линии связи даже из такой тонкой проволоки может достигать нескольких километров без какого-либо влияния на величину передаваемого токового сигнала.

Изменение температуры проводов линии связи с токовым сигналом или неравномерный нагрев проводов по их длине также не вносит температурной погрешности в передаваемый токовый сигнал до тех пор, пока суммарное сопротивление проводов линии связи не превысит допустимой величины порядка нескольких килоомов.

Аналогично обстоит дело и с непостоянством контактных сопротивлений в линии связи.

Общим свойством любых генераторов тока является то, что с увеличением сопротивления нагрузки (например, при обрыве линии связи) увеличивается их выходное напряжение. Поэтому для любых генераторов тока нормируется максимально допустимое сопротивление нагрузки Rн.max во избежание повреждения и самого генератора тока и потребителя токового сигнала перенапряжением на их входных клеммах.

При проектировании нормирующего устройства, конечно, принимаются меры для ограничения выходного напряжения холостого хода генератора тока, но длительное существование такого режима работы нормирующего устройства нежелательно.

Наиболее легким режимом работы любого генератора тока является режим короткого замыкания его выходных клемм, при этом его выходное напряжение равно нулю. По указанной причине средство измерений, вырабатывающее токовый выходной сигнал, небоится короткого замыкания в линии связи между ним и потребителем выходного сигнала.

Таким образом, если средство измерений вырабатывает токовый сигнал измерительной информации, то требования к качеству линии связи с потребителем информации минимальны – лишь бы линия связи существовала и не имела бы обрывов.

Сравнивая рассмотренные выше потребительские свойства выходных сигналов напряжения и токовых сигналов легко понять, почему токовые выходные сигналы средств измерений получают все большее применение в технике.

Параметры существующих электрических выходных унифицированных сигналов измерительной информации нормированы довольно большим количеством ГОСТов (соответственно видам средств измерений), которые довольно часто изменяются по мере развития средств измерений и совершенствования элементной базы электроники и потому здесь не приводятся. Эти ГОСТы нетрудно найти с помощью УКАЗАТЕЛЯ СТАНДАРТОВ.

Связь средств измерений с ЭВМ

Как известно, ЭВМ «понимают» только импульсные сигналы напряжения положительной полярности. Поэтому те средства измерений, которые вырабатывают такие сигналы измерительной информации, могут непосредственно (или через масштабирующие устройства) подаваться прямо ко входу ЭВМ.

Большинство же используемых в настоящее время средств измерений вырабатывают аналоговые сигналы измерительной информации в виде унифицированных сигналов напряжения или токовых сигналов постоянного тока. Поэтому в состав промышленных ЭВМ вводятся так называемые аналого-цифровые преобразователи (АЦП), преобразующие аналоговые сигналы напряжения постоянного тока в соответствующие кодовые (т.е. в импульсные), поступающие затем непосредственно в ЭВМ.

Сложнее обстоит дело с токовыми сигналами, поскольку ЭВМ их «не понимает». Приходится сперва превращать токовые сигналы в сигналы напряжения. Для этого в состав промышленной ЭВМ дополнительно вводится (на ее входе) так называемый прецизионный резистор определенного сопротивления и соответствующего класса точности. При протекании токового сигнала постоянного тока по этому резистору на нем выделяется падение напряжения, имеющее параметры унифицированного сигнала напряжения постоянного тока, которое затем и поступает в АЦП.

Для обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы на станциях устанавливают следующие сигналы:

– входные — для ограждения станций со стороны перегонов;

– выходные — разрешающие или запрещающие поезду отправиться на перегон;

– маршрутные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой;

– маневровые — разрешающие или запрещающие производство маневров.

Сигналы устанавливаются с правой стороны пути по направлению движения поездов. Минимальная ширина междупутья, в котором устанавливается сигнал, определяется по формуле (Е = Ь1 + 262); для установки мачтовых светофоров с лестницами требуется расстояние между осями путей не менее 5,20 м. При установке мачтовых светофоров без лестниц требуется расстояние между осями путей 5,04 м.

Входные сигналы устанавливаются (рис. 2.17):

– если первый стрелочный перевод про- тивошерстный, входные сигналы устанав ливаются на расстоянии не менее 50 м при тепловозной тяге и не менее 300 м при электровозной тяге (рис. 2.17, а) от нача ла остряков;

– если первый стрелочный перевод по- шерстный, то сигнал устанавливается от предельного столбика на расстоянии не менее 50 м при тепловозной тяге и не менее 300 м при электровозной тяге (рис. 2.17, б).

При электрической тяге расстояние до входных сигналов увеличивается до 300 м, с учетом воздушного промежутка, отделяющего контактную сеть перегона от контактной сети станции.

Противошерстным стрелочный перевод называется в том случае, если движение происходит в остряки. Если движение подвижного состава направлено в крестовину, стрелочный перевод будет пошерстным.

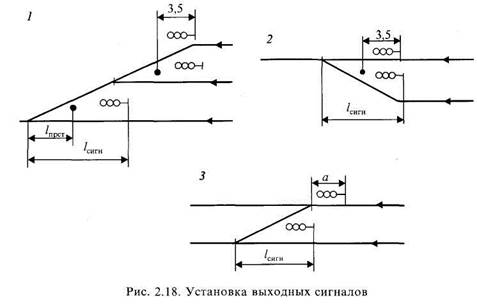

Выходные сигналы. Имеются три случая установки выходных и маневровых сигналов (рис. 2.18).

Случай 1 — предельный столбик, ограничивающий длину пути в данном конце станции (парка), располагается в одном междупутье с выходным сигналом с этого пути. Расстояние от центра стрелочного перевода до сигнала определяется таким же образом, как и до предельного столбика, но значение р следует брать равным половине междупутья, допускающего ус-

тановку сигналов. Для практических целей разработаны таблицы расстояний до сигналов в зависимости от марки крестовины, ширины междупутья и радиуса кривой (Приложение В).

Случай 2 — сигнал, находящийся в разных междупутьях с предельным столбиком для данного пути, устанавливают в створе с изолирующим стыком, т.е. на расстоянии 3,50 м от предельного столбика.

Случай 3 — выходной сигнал, за которым уложен противошерстный стрелочный перевод, может быть установлен в створе со стыком рамного рельса, т.е. на расстоянии а от центра стрелочного перевода.

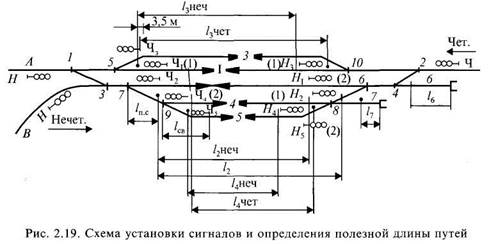

2.9. Полная и полезная длина путей

Различают полную и полезную длину станционных путей.

Полная длина сквозного пути измеряется между остряками ведущих на него стрелочных переводов. Полная длина тупиковых путей измеряется между остряками стрелочных переводов, ведущих на этот путь, и упором. При подсчете полной длины необходимо следить, чтобы были учтены все пути, съезды и стрелочные улицы и в то же время не допускать подсчета одних и тех же элементов дважды.

Полезная длина путей — часть полной длины, на которой устанавливается подвижной состав, не нарушая безопасности движения по соседним путям. Полезная длина путей может ограничиваться предельными столбиками, выходными или маневровыми сигналами, стрелочными переводами, упорами. На рис. 2.19 полезная длина путей 1, 2, 3, 4 и 5 рассчитывается от предельного столбика до выходного сигнала. Для путей, имеющих выходные сигналы для отправления поездов в нечетном и четном направлении, полезная длина путей определяется отдельно для каждого направ-

ления. На рис. 2.19 в скобках показан случай установки сигнала Ч3(2) — второй случай установки.

На сети железных дорог России для приемо-отправочных путей грузового движения установлены стандартные полезные длины 850, 1050 и 1250 м. На некоторых железных дорогах для пропуска порожних составов по 100 вагонов, приемо-отправочные пути удлинены до 1500 и более метров. Полезные длины путей грузовых и промышленных станций для приема и отправления грузовых передач могут проектироваться меньше стандартной длины, но не менее длины, установленной в зависимости от местных условий.

Чтобы пропускать поезда на большие расстояния без изменения их массы и длины специальными расчетами, определяют на связанных направлениях наиболее выгодную массу и длину поездов на десятый год эксплуатации и выбирают стандартную полезную длину.

На новых линиях I и II категорий, а также особогрузонапряженных линиях полезная длина путей должна быть не менее 1050 м.

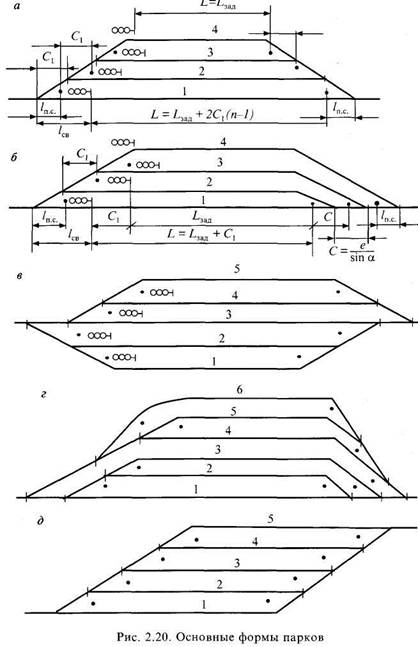

2.10. Парки путей и горловины станций

Парком называется группа путей одинакового назначения, объединенная общими горловинами. Различают парки приема, отправления, приемо-отправочные, сортировочные, стоянки пассажирских составов, технические.

В зависимости от назначения и выполняемых операций парки бывают:

– приема — для приема поездов, поступающих на станцию, и выполне ния с ними операций по прибытию. Парки приема имеются на участковых, сортировочных, грузовых и пассажирских станциях;

– отправления — для отправления готовых поездов, прицепки поездного локомотива и выполнения технологических операций. Парки отправления имеются на сортировочных, пассажирских, грузовых станциях;

– приемо-отправочные парки — для приема и отправления поездов. Та кие парки есть на участковых станциях, а также могут быть на пассажирс ких и грузовых станциях;

– технические парки устраивают на пассажирских станциях, где выполняются операции по обработке пассажирских составов (осмотр, ремонт, экипировка пассажирских составов и ожидание подачи под отправление).

На станциях размещают и другие специализированные парки.

В зависимости от формы парки применяются: в форме трапеции (рис. 2.20, а и б), рыбки (рис. 2.20, в), параллелограмма (рис. 2.20, д), комбинированные (рис. 2.20, г).

В парке, имеющем форму трапеции (рис. 2.20, а), все пути имеют разную длину, возрастающую по мере приближения к оси основного пути. При значительном числе путей разница между путями будет весьма значительной. Поэтому парки в форме трапеции применяют только при небольшом числе путей (до трех-четырех).

Парк трапецоид (рис. 2.20, б) имеет в одном конце стрелочную улицу по основному пути, а в другом под углом крестовины. В этом парке все пути, кроме крайних, примерно равной полезной длины с удобным выходом на основной путь.

Парк «рыбка» (рис. 2.20, в) представляет собой сочетание двух трапеций или двух трапецоидов, расположенных по обе стороны от основного пути. Эта форма парка наиболее распространена, так как при большом количестве путей обеспечивается компактное расположение стрелочных переводов в горловинах и длина горловин значительно сокращается.

Комбинированная форма парка применяется при большом числе путей и представляет собой сочетание нескольких форм парков и комбинированных стрелочных улиц (рис. 2.20, г).

Парки в виде параллелограмма (рис. 2.20, д) сооружаются в качестве технических и запасных парков. Достоинством этого парка является одинаковая полезная длина почти всех путей, недостатком — длинные стрелочные улицы и отсутствие прямого основного пути.

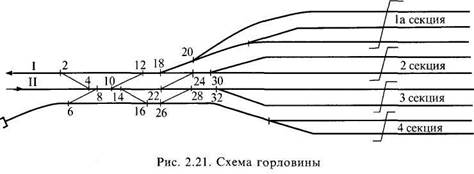

Горловины станций и парков. Группа стрелочных переводов, съездов и стрелочных улиц, соединяющая пути и парки между собой, а также с главными, вытяжными и ходовыми путями, называют горловинами. К горловинам примыкают также подъездные и соединительные пути. Конструкции горловин очень важны для нормальной работы станций. Они должны обеспечивать безопасность движения, необходимую пропускную способность и хорошую маневренность, а также быть компактными, занимать как можно меньше места.

Безопасность движения обеспечивается изоляцией каждого маршрута следования поезда, локомотива, состава от других передвижений, которые могут быть в горловине. Изоляцию обеспечивают устройства электрической централизации и блокировки стрелок и сигналов.

Необходимая пропускная способность (число единиц подвижного состава, которое может быть пропущено горловиной за какой-либо период времени) обеспечивается наличием параллельных ходов. Они позволяют выполнять в горловине несколько операций (передвижений) одновременно.

Маневренность достигается взаимозаменяемостью парков и путей, а также наличием съездов, позволяющих использовать для одновременного передвижения несколько маршрутов.

Горловины должны быть простыми и компактными без лишних стрелочных переводов и съездов, укладываемых на главных путях.

На рис. 2.21 приведен пример несложной горловины. Для одновременного выполнения нескольких операций пути объединены в секции. В горловине выделены четыре секции, подхода три-два главных пути и вытяжной

путь, следовательно, может быть выполнено одновременно три передвижения, так как максимальное число одновременно выполняемых передвижений равно числу подходов к горловине.

В горловине на рис. 2.21 из I секции можно отправить поезд по I пути, по II пути можно принять поезд в III секцию, по вытяжному пути можно заехать в IV секцию. В горловине отправить поезд можно также из II секции по I главному пути. Кроме того, в горловине обеспечена возможность отправления со всех секций (укладкой съездов 2—4 и 14—16), возможность приема по II главному пути в любую секцию (по съездам 10—12 и14—16), возможность заезда с вытяжки в любую секцию (по съездам 6—8 и 10—12). Укладка съезда 22—24 позволяет принимать со II пути во вторую секцию и при этом, отправлять из первой секции по I главному пути.

В горловинах, в стесненных условиях (при недостатке места) для сокращения длины горловины, укладывают перекрестные съезды и стрелочные переводы.

2.11. Нумерация путей и стрелочных переводов

На станции каждый путь, стрелочный перевод и сигнал имеет свой номер (рис. 2.19). Не допускается присваивать одинаковые номера путям в пределах одной станции, а на крупных станциях в пределах одного парка. Номера стрелочных переводов не должны повторяться в пределах одной станции. При нумерации следует руководствоваться следующими правилами.

Главные пути нумеруют римскими цифрами в зависимости от направления движения: на двухпутных и многопутных линиях путям следования нечетных поездов присваивают нечетные номера I, III, а путям следования четных поездов — четные II, IV. Если к двухпутной линии примыкают однопутные, то главным путям однопутных линий присваивают номера III, IV и т.д.

На сети железных дорог России принято движение поездов с Севера на Юг и с Востока на Запад считать нечетным, с Юга на Север и с Запада на Восток — четным.

Приемо-отправочные пути нумеруют арабскими цифрами, начиная с номера, следующего за номером главного пути; причем пути для приема нечетных поездов нумеруются нечетными номерами 3, 5, 7 для приема чет-

ных поездов — четными номерами 4, 6, 8. Если пути используются для приема четных и нечетных поездов, их нумеруют подряд вслед за номерами главных путей (3, 4, 5, 6 и т.д.) от пассажирского здания в полевую сторону.

Остальные станционные пути нумеруют арабскими цифрами последовательно, начиная со следующего номера следующего за номером приемо-от-правочного пути.

На крупных станциях паркам присваивают название по их назначению: приема (П), отправления (О), приемо-отправочный (ПО), сортировочный (С) и т.д. При нескольких парках одного назначения к названию добавляется номер, например ПО-1, или слова нечетный, четный. В некоторых случаях применяют буквенное обозначение (А, Б, В, Г и т.д.).

Если станция имеет отдельные парки для приема нечетных и четных поездов, пути в нечетном парке нумеруют порядковыми нечетными номерами, а в четном — порядковыми четными номерами.

Стрелочные переводы нумеруют порядковыми нечетными цифрами со стороны прибытия нечетных поездов и четными со стороны прибытия четных поездов. Нумерация начинается от входных стрелок. На станциях с большим путевым развитием стрелочные переводы нумеруют по паркам, причем каждому парку присваивается своя сотня номеров, например, 100—199, 200—299 и т.д. Границей между четными и нечетными номерами служит ось парка, а на станциях с небольшим путевым развитием — ось пассажирского здания. Стрелочные переводы стрелочных улиц и съездов имеют непрерывную нумерацию (например: съезды 1—3, 2—4, стрелочная улица 5—7—9—11, 6—8—10).

Сигналам на планах и схемах станций присваивают:

– входным четным букву Ч, входным нечетным Н без индексов;

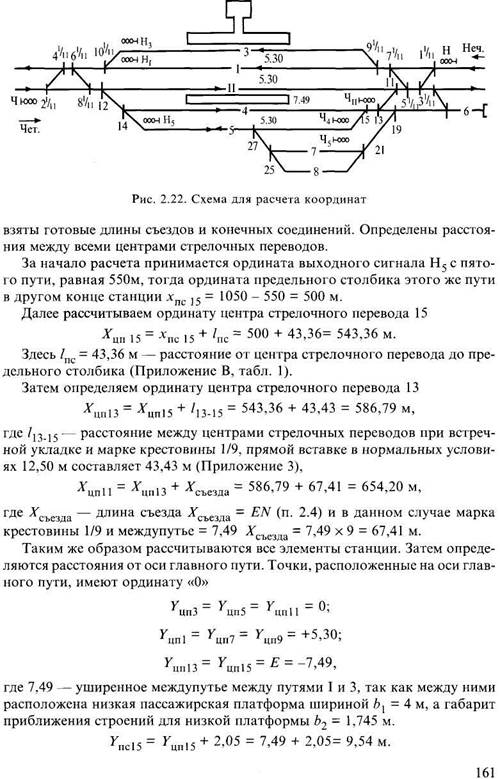

2.12. Расчет координат элементов станций

Для того чтобы построить станцию, ее необходимо предварительно разбить на местности, для этого должны быть рассчитаны координаты всех основных точек станции: центров стрелочных переводов, предельных столбиков, сигналов, вершин углов поворота и др. За начало координат часто принимают точку пересечения оси пассажирского здания (ось у) и оси I главного пути (ось х). Ордината х принимается условно со знаком (+) в любом случае, ордината у принимается со знаком (+), если рассчитываемая точка расположена выше оси х, со знаком (-) если точка расположена ниже оси х.

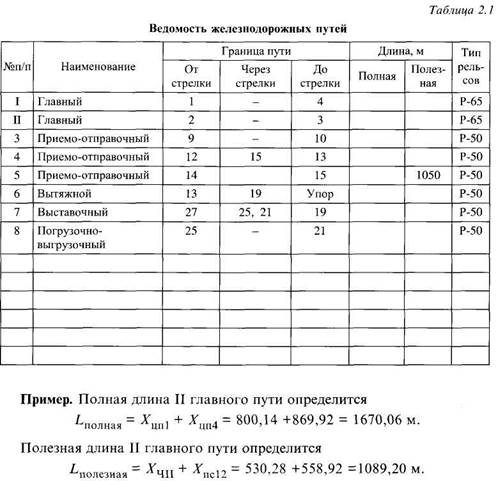

Пример. Для схемы станции на рис. 2.22 принимаем: тип рельсов на главных путях Р-65,на других станционных путях Р-50; марка крестовины 1/11 стрелочных переводов 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, остальных 1/9. Полезная длина приемо-отправочных путей 1050 м. Тяга тепловозная. Из схемы видно, что самый короткий путь 5, который и принят в качестве расчетного, длину его принимаем равной 1050 м. Перед началом расчета координат необходимо выполнить предварительную подготовку к расчету. Выписаны из таблиц приложений расстояния до предельных столбиков и сигналов. Рассчитаны или 160

Рассчитанные координаты точек показываются на плане станции. Составляется ведомость путей, в которой для каждого пути указывается его назначение, граница пути, полная и полезная длина (табл. 2.1). В ведомость заносятся сначала главные пути, затем приемо-отправочные, затем вытяжные, а затем все остальные, в конце ведомости указываются съезды. Полная и полезная длина определяется на основе полученных координат.

Таким же образом определяется полная и полезная длина всех путей. Для приемо-отправочных путей, на которые принимаются четные и нечетные поезда, полезная длина определяется для четного и нечетного направлений движения и в ведомости путей указываются оба значения через дробь. Для съездов указывается только полная длина.

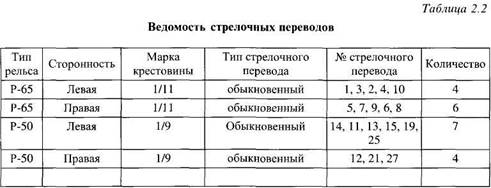

Для определения количества стрелочных переводов, требуемых при строительстве или переустройстве станции, составляется ведомость стрелочных переводов (табл. 2.2). В ведомости для каждого стрелочного перевода указывается марка, тип рельсов и направление: левый или правый, в зависимости от направления отклонения от основного пути налево или направо.

Основы проектирования раздельных пунктов

Проекты станций и узлов разрабатывают при сооружении новых железнодорожных линий, дополнительных главных путей на направлениях сети, электрификации линий, развитии станций при удлинении путей и др. как составные части проектов. А также как самостоятельные проекты развития станций для повышения пропускной способности отдельных станций и узлов. В последние годы стал актуален вопрос со строительством и проектированием портовых и пограничных станций. При реконструкции станций с целью повышения пропускной способности основными работами являются: удлинение путей на станциях основных направлений.

Составлению проектной документации предшествует разработка Обоснований инвестиций в строительство.

Согласно СП11-101-95 в Обоснованиях излагаются цели инвестирования, экономический, социальный и коммерческий эффект, ожидаемый от функционирования объекта. Указываются основные технологические решения, проводится обоснование выбора места расположения объекта (район строительства проектируемой железнодорожной станции или развязки), указываются основные строительные решения (количество укладываемых километров станционных путей и получаемая полезная длина путей, основные характеристики мостов, тоннелей), сроки и очередность строительства, потребность в материальных ресурсах, соображения по организации строительства. В Обоснованиях оцениваются действия объекта на окружающую среду, указывается потребность в трудовых ресурсах.

В Обоснованиях содержится оценка эффективности инвестиций, которая основывается на стоимости строительства, измеряемая по укрупненным показателям, уточненных источниках и условиях финансирования инвестиций, определении себестоимости продукции (пропускная и перерабатывающая способность станции, вес поезда, который может принимать и отправлять станция, при строительстве развязки срок ее окупаемости за счет уменьшения эксплуатационных расходов). Материалы Обоснований направляются в соответствующий орган исполнительной власти для оформления

Акта выбора земельного участка (трассы) для строительства. Утверждение Обоснований заказчиком осуществляется на основе заключения государственной экспертизы и решения исполнительной власти о согласовании места размещения объекта.

Проектирование ведется в две стадии или для небольших объектов одностадийное.

1. При двустадийном проектировании разрабатывается ТЭО (Проект) и рабочая документация.

2. При одностадийном проектировании разрабатывается рабочая доку ментация (утверждаемая часть).

ТЭО (Проект) должен содержать:

1. Общую пояснительную записку.

2. Генеральный план станции (для узла — генеральные планы всех стан ций, подлежащих развитию).

3. Технологические решения.

4. Архитектурно-планировочные решения.

5. Энергоснабжение, связь, СЦБ, локомотивное и вагонное хозяйство.

6. Организация строительства.

7. Охрана окружающей среды.

8. Сметная документация.

В общую пояснительную записку включают: задание на проектирование, утвержденное ОАО «РЖД», характеристику района проектирования, характеристику существующей организации перевозок (размеры грузового и пассажирского движения, вес поезда, серии локомотивов, грузопоток и ваго-нопоток).

На основе размеров движения определяют устройства станции — число при-емо-отправочных и сортировочных путей, вытяжные пути.

Устанавливают технологию работы станции и разрабатывают конструкции горловин. Разрабатывается система тягового обслуживания. Для узла определяются пункты расположения основного депо и экипировочных устройств, пункты смены локомотивных бригад. Решается вопрос с устройствами вагонного хозяйства.

Разрабатываются чертежи для планов — в масштабе 1:2000 и 1:1000, поперечные профили в масштабе 1:200, продольные профили — по ГОСТ.

В рабочей документации разрабатываются чертежи, по которым можно осуществлять строительство, поперечные и продольные профили, для планов рассчитываются координаты. Определяются объемы работ и составляются сметные стоимости.

3. Промежуточные раздельные пункты

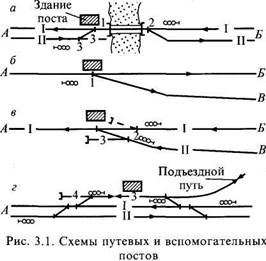

3.1. Путевые и вспомогательные посты

Путевой пост — раздельный пункт на линии, не оборудованной автоматической блокировкой, не имеет путевого развития. Каждый пост имеет здание дежурного и оборудован устройствами полуавтоматической блокировки, которая, работая во взаимодействии со станциями или путевыми постами, с помощью специальных электрических зависимостей дает возможность дежурному по посту привести сигналы поста в положение, разрешающее или запрещающее движение поездов.

Путевые посты устраиваются также в местах изменения числа главных путей, при разветвлении или слиянии главных путей в узле по роду движения или направлениям движения (рис. 3.1, б, в), при наличии крупных искусственных сооружений (мостов, тоннелей и др.), которые сохраняются однопутными на двухпутной линии (рис. 3.1, а). В этом случае путевой пост имеет небольшое путевое развитие: предохранительный тупик и съезд. Стрелками и сигналами управляет дежурный по посту.

Вспомогательные посты предназначены для обслуживания пункта примыкания на перегонах подъездных путей. Такое примыкание делается в исключительных случаях с разрешения ОАО «РЖД». В отличие от путевых вспомогательные посты не являются раздельными пунктами для поездов, следующих по всему перегону. На рис. 3,1, г показана схема вспомогательных постов при примыкании подъездного пути на двухпутном перегоне. Вагоны в адрес подъездного пути поступают на станцию А, откуда подаются на подъездной путь. Если к перегону примыкает подъездной путь (рис. 3.1, г) и вагоны на нем длительное время находятся под погрузкой и выгрузкой, путь 3 предназначают для приема и отправления

передач и ограждают предохранительным тупиком 4. Такой вспомогательный пост в профиле и плане должен отвечать требованиям к раздельным пунктам с путевым развитием.

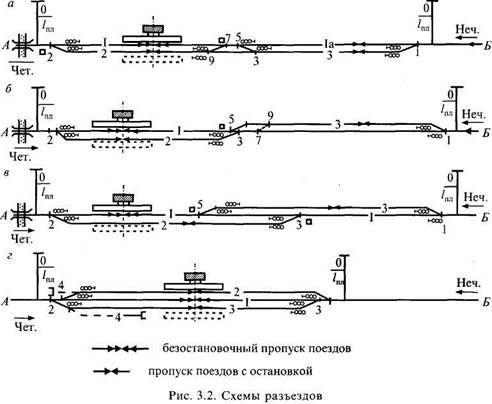

Разъезды устраивают на однопутных железнодорожных линиях для обеспечения необходимой пропускной способности. На них выполняется скрещение и обгон поездов, а также посадка и высадка пассажиров и в некоторых случаях погрузка и выгрузка грузов в небольшом объеме. Для выполнения этих операций разъезды должны иметь приемо-отправочные пути (один-два кроме главного), пассажирские устройства (пассажирское здание, платформы для посадки и высадки пассажиров), устройства связи и СЦБ, освещение, входные и выходные светофоры, контактную сеть (на электрифицированных линиях).

В зависимости от размеров движения, длины станционной площадки, плана и профиля пути на подходе расположение приемо-отправочных путей на разъезде может быть следующее: продольное одностороннее (рис. 3.2, а), продольное разностороннее (рис. 3.2, б), полупродольное (рис. 3.2, в) и поперечное (рис. 3.2, г).

Полезная длина приемо-отправочных путей принимается стандартной, установленной для данной линии.

В схемах с продольным расположением путей приемо-отправочные пути смещены друг относительно друга на всю длину. В схеме на рис.3.2, а между центрами 5, 7 минимальное расстояние, определенного по встречной укладке. В схеме на рис. 3.2, б расстояние между центрами 3 и 5 определяется из условия обеспечения междупутья (/3_5 = ЕI зт ос).

В схемах полупродольного типа приемо-отправочные пути смещаются на длину пассажирского поезда. Разъезды поперечного типа занимают короткую площадку. Пути располагаются параллельно. Первые стрелочные переводы укладываются по принципу правопутности (первая входная стрелка дает отклонение вправо). Грузовые поезда, принимаемые из Б на путь 3, а из А на путь 2 проходят только по одному противо-шерстному стрелочному переводу, при этом в случае их одновременного приема обеспечиваются лучшие условия безопасности движения.

При скрещении грузовой поезд со стороны А (рис. 3.2, а) принимается на путь 2 с остановкой, а поезд из Б пропускают без остановки. Затем поезд с пути 2 отправляют на перегон по стрелочным переводам 9, 7, 5, 1. При одновременном скрещении и обгоне поезд из А принимают на путь 2, поезд из Б на путь 3, а пассажирский поезд пропускается без остановки по главному пути. Аналогично пропускаются поезда через разъезды, построенные по другим схемам. Причем в схеме рис. 3.2, г (схема поперечного типа) пассажирские поезда с остановкой желательно принимать к пассажирскому зданию на путь 2.

На разъездах продольного типа можно пропускать два поезда разных направлений без остановки, но с уменьшенной скоростью. При новом строительстве разъезды продольного типа (рис. 3.2, а) сооружают в том случае, если в ближайшей перспективе предусматривается укладка второго главного пути.

3.3. Обгонные пункты

На двухпутных линиях для обгона поездов сооружают обгонные пункты. На этих обгонных пунктах обычно предусматривается также посадка и высадка пассажиров.

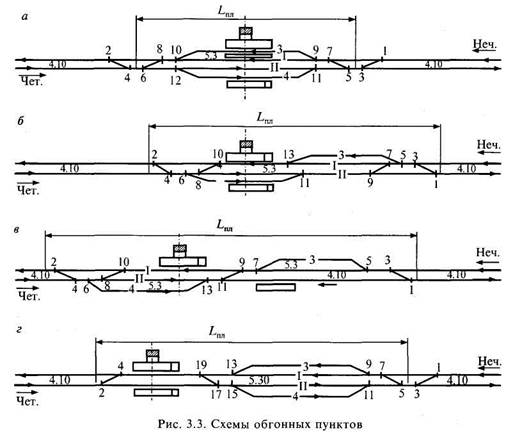

Применяется четыре основные схемы обгонных пунктов (рис. 3.3) поперечного продольного и полупродольного типов. Схема поперечного типа наиболее распространена (рис. 3.3, а). Ее достоинство — короткая площадка, а недостаток — неудобство для пассажиров: при приеме поезда на 4 путь им приходится переходить через 4, II и I пути.

Схема обгонного пункта полупродольного типа (рис. 3.3, 6) более удобна для пассажиров, поэтому ее применяют на участках со значительным количеством местных пассажирских поездов, например пригородных. При этой схеме лучше условия трогания поездов с места.

Схема обгонного пункта продольного типа (рис. 3.3, в) имеет те же достоинства, что и предыдущая, но требует очень длинной станционной площадки, поэтому редко применяется.

Схема рис. 3.3, г применяется при значительных размерах пассажирских перевозок.

3.4. Промежуточные станции

Выходные сигналы ДУС

Датчики угловой скорости (ДУС), разработанные Лабораторией Микроприборов, могут иметь различные типы выходных сигналов, например:

- Аналоговый дифференциальный

- Аналоговый несимметричный/псевдо-дифференциальный

- Цифровой сигнал

Расскажем подробнее, какие бывают выходные сигналы ДУС и в какой продукции используются те или иные сигналы.

Аналоговый дифференциальный сигнал

Особенности: помехозащищенность при передаче на большое расстояние, высокая стойкость к внешним помехам; используется витая пара (количество линий выходного сигнала- два провода).

U – напряжение питания выходного аналогового тракта,

D – диапазон измеряемых угловых скоростей (в зависимости от исполнения,

K – масштабный коэффициент (в зависимости от исполнения: мВ/(°/с)

WX+, WY+, WZ+ — неинвертированная линия дифференциального сигнала;

WX-, WY-, WZ- — инвертированная линия дифференциального сигнала.

Аналоговый несимметричный и псевдо-дифференциальный сигналы ДУС

В ТГ-100 используется аналоговый несимметричный/псевдо-дифференциальныйможет быть использован и как несимметричный (количество линий выходного сигнала — один провод для передачи), и как псевдо-дифференциальный (количество линий выходного сигнала — два провода).

D — диапазон измеряемых угловых скоростей, К – масштабный коэффициент, мВ/(°/с)REF — опорный сигнал, примерно 2.4В относительно GND.

Измерение может проводиться относительно общего вывода (GND) или относительно опорного сигнала (REF). При измерении относительно опорного сигнала диапазон изменения выходного сигнала составляет ±REF, В.

Аналоговый несимметричный сигнал

В ТГ-19 используется аналоговый несимметричный

Особенности: требует меньше проводов для передачи; количество линий выходного сигнала — один провод.

График выходного сигнала для ТГ-19 такой же, как на предыдущем рисунке. Выходной сигнал датчика (WX/WY/WZ) измеряется относительно общего вывода (GND). REF – внутренний опорный сигнал, равный выходному напряжению в состоянии покоя.

В ТГ-18 используется цифровой сигнал

Особенности: дуплексный (полнодуплексный) режим; количество линий выходного сигнала– два провода.

График выходного сигнала для ТГ-18 такой же, как на предыдущем рисунке: выходной сигнал в float.

Как сигналы ДУС зависят от угловой скорости?

Выходной сигнал ДУС линейно зависит от измеряемой угловой скорости.

Диапазон измерения ДУС

то интервал значений измеряемой угловой скорости. Во всем диапазоне при измерении угловой скорости выходной сигнал сохраняет линейный (пропорциональный) характер.

К – масштабный коэффициент – определяет зависимость выходного сигнала от измеряемой угловой скорости.

Масштабный коэффициент определяется как отношение выходного сигнала к внешнему воздействию (измеряемой угловой скорости): выходной сигнал /

Например, выходной сигнал 2В (относительно опоры в ДУС с аналоговым несимметричным выходным сигналом или аналоговым дифференциальным выходным сигналом), а измеряемая угловая скорость 100град/с, тогда К=2В/100 град/с= 2000мВ/100град/с=20мВ/(град/с)

Это график зависимости вариации Аллана от времени корреляции. Вариация Аллана является аналогом дисперсии и служит для описания величины случайной погрешности датчика. Диаграмма Аллана позволяет наглядно оценить характер случайных погрешностей и их величину.

Техническая поддержка и покупка ДУС

Мы ответим на ваши вопросы и поможем с выбором ДУС. Также делитесь с коллегами данным материалом, наша команда будет рада отзыву для улучшения или уточнения статьи.

Больше новостей на нашей странице в фейсбук по адресу.